Sur le dos de Fageas - 4 jours

Ces chemins de crête étaient autrefois des axes de communication essentiels entre les vallées. Quelques maisons en ruines subsistent encore le long de ces sentiers. Elles étaient autrefois des auberges, cafés ou simplement refuges pour les voyageurs de passage ou les bergers montant en estive avec leur troupeau. Ces lieux étaient des points de rencontre, où l’on échangeait des nouvelles, tissant des liens entre les habitants des montagnes.

4 étapes

Les 50 patrimoines à découvrir

© Béatrice Galzin AgricultureBien alimentés

Les jardins cévenols sont desservis par des beals (sortes de petits canaux) qui acheminent l’eau de rivières ou de sources vers les terres cultivées. Ils sont généralement aménagés en bancels, c’est-à-dire en terrasses. En retenant la terre, les murets permettent d’obtenir des parcelles planes, avec un sol plus profond, dans lequel l’eau s’infiltre et persiste plus longtemps.

© Béatrice Galzin  Eau

EauLes gardonnades

Si le village profite de l’eau qu’apporte le Gardon, il doit aussi supporter ses épisodiques sautes d’humeur. Des précipitations abondantes peuvent rapidement enfler son cours. C’est souvent à l’automne que le torrent déborde de son lit. Les crues les plus importantes peuvent avoir des conséquences dramatiques, tant sur le plan matériel qu’humain. Beaucoup se souviennent encore des crues de septembre 1958 et 2002, qui causèrent de nombreux dégâts.

Le village de St André de Valborgne - Béatrice Galzin  Architecture

ArchitectureLe village de St André de Valborgne

En se promenant le long des quais qui surplombent la rivière, les belles maisons bourgeoises de l’époque florissante de la soie se dévoilent encore. En cherchant un peu, d’anciennes filatures ou bâtiments industriels dédiés à la sériciculture se dessinent encore dans le paysage. Un peu plus bas, en face du château du XVIe, écoutez l’histoire racontée par Bernadette Lafont sur les épopées des camisards dans les années 1702. En remontant sur la place, désaltérez-vous à la fontaine et osez pousser la porte de l’église de l’époque romane (XIIe siècle)…

© Béatrice Galzin  Eau

EauUne source, cinq fontaines

Cette fontaine est l’une des cinq fontaines publiques de Saint-André, toutes alimentées par la même source (son eau est donc la même que celle de la Fontaine du Griffon). Avant l’installation de l’eau courante, elles étaient bien plus nombreuses sur ce côté du quai.

© Béatrice Galzin  Histoire

HistoireL'âge de la soie

À partir du XIXe siècle, l’industrie de la soie se développe dans les Cévennes : les tanneries cèdent alors la place à des filatures. L’eau y servait non seulement à traiter les cocons de vers à soie (ébouillantés pour préparer la soie) mais aussi à entraîner les machines à filer (système à vapeur). Dans la seconde moitié du XIXe siècle des maladies ont largement fait chuter la production de soie, qui fut soumise à la concurrence des soies étrangères puis à celle des soies artificielles. L’activité s’éteignit en 1965.

© Béatrice Galzin  Histoire

HistoireQuartier des tanneurs

Le quartier de la Calquière tire son nom de celui des fosses dans lesquelles les tanneurs faisaient tremper les peaux avec de la chaux qui se dit cauç ou calç en occitan. Tout au long du Gardon on trouvait des tanneries car son eau acide favorisait un bon rinçage des peaux, indispensable pour des produits de qualité.

© Béatrice Galzin  Géologie

GéologieTraces de géants

Des « marmites de géant » se sont formées dans la roche au bas de la cascade : de telles cavités aux formes arrondies et régulières se forment seulement dans les cours d’eau rapides. Elles résultent du frottement répété de galets piégés dans un creux et entraînés par des courants tourbillonnants.

Village de St André de Valborgne - Béatrice Galzin  Patrimoine

PatrimoineSaint André de Valborgne

Saint-André-de-Valborgne est un village de la haute gardonnenque qui se situe entre le Mont Aigoual, la Corniche des Cévennes et St Jean du Gard. Le bourg s'est développé tout le long en bordure du Gardon (rivière).

Fontaine du Griffon - © Béatrice Galzin  Eau

EauA boire!

Réputée pour sa pureté, l’eau de la fontaine du Griffon étanchera sans problème la soif du promeneur. Autrefois, elle servait non seulement d’eau de boisson, mais tout le quartier venait y puiser de quoi cuisiner, laver le linge, se laver, arroser ses plantes… Lieu d’approvisionnement, la fontaine était aussi un lieu de rencontre important dans la vie du village.

Bergeronnette des ruisseaux - © Régis Descamps  Faune

FaunePoissons et compagnie

Sur ses berges, un bel oiseau blanc, gris et noir : la bergeronnette grise arpente les rives à la recherche d’insectes, en hochant sa longue queue. Plus colorée, la Bergeronnette des ruisseaux la côtoie souvent. Le Cincle plongeur, quant à lui, ressemble à un merle à la poitrine ornée d’une grosse tache blanche. Il disparaît souvent sous l’eau, pour y chasser des larves d’insectes. Les truites, qui se délectent des mêmes proies sont présentes dans le Gardon et font le bonheur des pêcheurs.

Calade - © Béatrice Galzin  Architecture

ArchitectureDeux en un

Ce chemin empierré qui grimpe est une « calade » et calada. Celle-ci sert non seulement de chemin mais aussi de ruisseau, permettant l’évacuation de l’eau par temps de pluie. Attention lors d’averses : le chemin devient glissant…

Guy.Grégoire  Histoire

HistoireRefuge du maquis

Dès début 1943, se constitue le premier maquis des Cévennes. Le refuge du maquis d'Aire-de-côte était une des baraques en bois utilisée pour les chantiers forestiers, dont le toit était camouflé par des branches. Le 10 juillet 43, un message prévint la poste de Rousses de l'imminence d'une attaque des Allemands. On fit prévenir le maquis, mais un orage surprit les maquisards qui repoussèrent le moment du départ. Les Allemands arrivèrent... Le garde forestier fut arrêté pour complicité, accusé d'être en communication avec la radio de Londres. En effet, à Aire-de-côte, on écoutait un poste à galène construit par les deux juifs qui s'y cachaient.

Aire de Côte - Stephan.Corporan  Histoire

HistoireAire-de-Côte

La ferme d'Aire-de-Côte fut achetée par l’État en 1862, à l'époque du reboisement. Avant de devenir gîte d'étape, elle demeura longtemps maison forestière abritant un garde forestier et sa famille. Dans la première moitié du XXe siècle, Aire-de-Côte était bien différent. Au nord, derrière la maison, la draille, bordée de pierres sur chant, faisait encore 40 à 50 m de large, des milliers de bêtes transhumantes y passaient.Les pâturages étaient rasés. Les transhumants s'y arrêtaient, à midi, puis continuaient vers l'Aigoual.

Les prairies de Bonperrier - Michel Monnot AgricultureBonperrier

Son étymologie voudrait dire « bons champs ». Effectivement, on trouve autour du hameau des prairies, des « parcelles cultivées » toujours entretenues de nos jours. On dit que les habitants du hameau cultivaient des céréales. Les hommes descendaient le blé et le seigle récoltés au moulin du village. Par contre l’avoine restait au hameau pour nourrir les bêtes

Faune

FauneLe circaète Jean-le-Blanc

Avec un peu de chance, vous observerez, du printemps à l'automne, un grand rapace au-dessous presque blanc, à la tête large et sombre : le circaète Jean-le-Blanc. Ces crêtes dénudées, chaudes et ensoleillées le jour, sont un excellent terrain de chasse pour ce grand amateur de serpents qui sait les y débusquer. Ici le vent est fréquent et le circaète s'en sert pour chasser, non pas en tournant dans des ascendances comme d'autres rapaces, mais en volant sur place, pattes pendantes et ailes immobiles. C’est un grand migrateur qui n'est présent chez nous que pour nicher de mars à octobre, et qui passe l'hiver en Afrique.

l'Auberge-relais de Bonperrier - Michel Monnot  Histoire

HistoireBonperrier et son cabaret

Il se raconte que là-haut, juste avant la Grande Guerre, sur la crête de Bonperrier, une auberge était tenue par deux familles. Le croisement des chemins était un lieu d'échange et de vie. Cette ancienne route royale orientée nord-sud forme aussi la limite entre les deux communes.

Les routes sur les crêtes étaient plus rapides et les auberges sur leur trajet offraient le gîte aux voyageurs pour passer une nuit au sec et au chaud et un relais pour échanger les chevaux avant de poursuivre leur périple.

Les facteurs se transmettaient les histoires des vallées voisines en même temps que les courriers.

Lorsque vient le mois de juin, les bergers transhumants et les troupeaux continuent de faire étape à Bonperrier avant de repartir le lendemain vers leurs lieux d'estive. La halte promet encore aujourd’hui une belle soirée conviviale même si le cabaret n’est plus là…

Le genêts à balai - Béatrice Galzin  Flore

FloreLes genêts à balai

Sur les bords du chemin dominent le genêt à balais . Mal-aimé des bergers et de leurs moutons, cette légumineuse coriace a été l’objet d'une condamnation sévère par l'écrivain cévenol Jean-Pierre Chabrol. Pour lui, la forte déprise agricole ferme le paysage en Cévennes en laissant place aux genêts, signe de la fin d'une civilisation.

Point de vue

Point de vueVallées Cévenoles

Les Cévennes des serres et des valats sont celles des grandes vallées cévenoles (les valats) profondément taillées en V dans les schistes et séparées les unes des autres par des crêtes étroites, voire acérées (les serres).

Ces vallées prennent naissance à l'amont dans des hauts sommets Cévenols. Elles se prolongent largement dans le département du Gard à l'aval, où elles débouchent dans la plaine d'Alès, allongée au pied des Cévennes de Saint-Ambroix à Anduze, et jusqu'aux reliefs calcaires qui cernent Ganges et le Vigan plus au sud.

Histoire

HistoirePont Moutonnier

Le pont moutonnier du col de l’Asclier est situé sur une grande draille, chemin traditionnel de transhumance vers les hauts pâturages de l’Aigoual et du Mont Lozère, route royale pendant la révolte des Camisards au XVIIIe siècle, chemin des colporteurs et de grande randonnée… Le col de l’Asclier (de l’occitan asclar, fendre) où la route semble passer au travers d’une brèche, est bien nommé : il se trouve sur une faille rocheuse. Mais le plus étonnant c’est le pont, un pont sans route. Il a été construit juste pour que les troupeaux passent ce passage difficile !

Flore

FloreLe Châtaignier

Sur presque un millénaire le châtaignier a dominé la vie des Cévennes. Tout de cet arbre, fruits, bois, feuilles, a abondamment été utilisé par les hommes pour qui il fut longtemps la première ressource. On peut ainsi aisément parler d'une véritable civilisation du châtaignier. L'homme en a tiré l'essentiel de sa subsistance, il en mangeait chaque jour sous la forme d'une soupe appelée bajanat. Les animaux d'élevage étaient eux aussi nourris grâce à "l'arbre à pain".

Chêne blanc ou pubescent - Yves Maccagno  Milieu naturel

Milieu naturelLe chêne blanc ou pubescent

Avant le col, nous pouvons voir sous le chemin un bois de chênes blancs, avec des spécimens de bonne taille. Arbre indigène aux basses et moyennes altitudes, c'est à son détriment que fut planté le châtaignier depuis le IXe siècle. C'est pourtant un arbre au bois de qualité, résistant au feu et à la sécheresse de par son enracinement profond, abritant un grand nombre d'espèces d'insectes mais aussi de plantes herbacées. (700 espèces différentes de plantes et d'animaux, dont 490 espèces de coléoptères lignicoles, vivant dans le bois).

Histoire

HistoireHameau cévenol

Ce hameau typique de la moyenne montagne cévenole est perché à 600m d’altitude, au bout de la vallée de Notre Dame de la Rouvière, dans le Parc National des Cévennes.

Les paysages cévenols sont des paysages de moyennes montagnes qui sont le résultat de trois millénaires d’activités agropastorales.Vous avez face à vous un paysage typiquement issu de l'activité agro pastorales cévenol. Vous observerez des murs en pierres sèches qui retiennent la terre pour les besoins de l'agriculture ainsi qu'une retenue d'eau pour l'irrigation des vergers et des champs.

Le pastre - Nathalie Thomas AgricultureLa draille et le Pont Moutonnier

Le pont moutonnier du col de l’Asclier est situé sur une grande draille, chemin traditionnel de transhumance vers les hauts pâturages de l’Aigoual et du Mont Lozère, route royale pendant la révolte des Camisards au XVIIIe siècle, chemin des colporteurs et de grande randonnée… Le col de l’Asclier (de l’occitan asclar, fendre) où la route semble passer au travers d’une brèche, est bien nommé : il se trouve sur une faille rocheuse. Mais le plus étonnant c’est le pont, un pont sans route. Il a été construit juste pour que les troupeaux passent ce passage difficile !

Pont moutonnier - © Olivier Prohin  Pastoralisme

PastoralismePont moutonnier

Ce pont a été édifié au XIXe s. pour les seuls besoins des bergers qui, venant des plaines du Languedoc, cheminaient avec leurs troupeaux le long des crêtes pour atteindre des régions plus verdoyantes l'été. On dit qu'ils montaient à l'estive. Cette draille de Margeride est l'une des plus célèbres des Cévennes, avec celles de l'Aubrac et du Gévaudan.

Vue panoramique - © Olivier Prohin  Paysage

PaysageRocher de l'Aigle

Profitez d'une superbe vue à 360° ! À l'horizon côté nord, on observe le sommet de l' Aigoual, avec en fond de vallée, au premier plan, les hameaux des Millerines et de l'Abric ; un peu plus loin, un bout des communes de l'Estréchure et de Saumane. Plus au nord, perché sur la longue corniche des Cévennes, le village de St-Roman- de-Tousque. En poursuivant à l'est, on distingue la ville d'Alès, le mont Bouquet et au fond, le « géant de Provence », le mont Ventoux (1912 m).À l'horizon côté sud, se dressent à l'ouest deux collines calcaires, les jumelles de Monoblet. Derrière, la colline de Coutach domine Sauve et Quissac. Le pic Saint-Loup fait une percée à 658 m. Un cordon littoral est visible : on devine les marais salants d'Aigues-Mortes et la Grande-Motte. Plus à l'ouest, le roc Blanc côtoie le pic d'Anjeau. Enfin, juste en face de vous, le Fageas, sommet du massif du Liron, que nous parcourons depuis déjà une heure d'ouest en est.

Narcisse à feuilles de jonc - © Yves Maccagno  Flore

FloreNarcisse à feuilles de Jonc

Il faut venir au printemps, jusqu'à la fin avril, et surprendre la jonquille ou narcisse à feuilles de jonc. en face du rocher de l'Aigle. Abritée sur un versant pierreux inaccessible et exposé plein sud, elle pousse en abondance sur une surface réduite. Sa fleur est odorante et souvent solitaire. Ne la cueillez pas ! Prenez-la en photo !

Flore

FloreLa route forestière

Sur les deux premiers kilomètres et jusqu'au rocher de l'Aigle, on chemine sur la route forestière ouverte en 1938. Qui dit route forestière dit forêt domaniale, c'est-à-dire forêt gérée dans un souci d'aménagement du territoire par l’État et l'ONF. La forte présence de hêtres et de pins est le marqueur historique de la politique de reboisement du massif de l'Aigoual et des contreforts cévenols. À la mémoire de Max Nègre (1880 - 1960), l'un des maîtres d’œuvre de cette œuvre collective, une plaque est élevée au col du Fageas, plus loin sur le parcours. C'est en effet lui qui, de 1935 à 1939, éclaircit les forêts replantées depuis la fin du XIXe s. et ouvre des routes forestières.

Cimetière communal - © Nathalie Thomas  Histoire

HistoireHistoire de cimetière

La balade passe devant le cimetière communal qui était en fait le cimetière protestant. Soudorgues possède aussi un cimetière catholique, autre singularité qui trouve une explication dans l'histoire mouvementée de la Réforme. Les cimetières catholiques ne pouvaient accueillir de "non chrétiens" ou de « chrétiens hérétiques ». Les exhumations de cadavres de confession protestante furent légion au XVIe s. L'édit de Nantes voulant réparer cette injustice ordonna la création de cimetières "commodes" pour ceux de la Religion prétendue réformée. Sa révocation ensuite conduisit à l'abandon de cet ordre. Les huguenots devaient abjurer pour être enterrés dans le cimetière "de famille" en zone rurale. Ce droit est encore de nos jours concédé uniquement aux propriétaires de des cimetières intra-muros.

Village de Soudorgues - Béatrice Galzin  Patrimoine

PatrimoineSoudorgues

Le village, construit à 500 mètres d'altitude sur un promontoire au-dessus du confluent de la Salindrenque, à l'abri côté nord d'une crête allant du Fageas (1178 m) au mont Brion (815 m), jouit d'une exposition au sud très agréable et favorable.

Les Horts et les bancels ou faïsses - Nathalie Thomas  Histoire

HistoireLe hameau des Horts

Le hameau tient son nom du latin hortus qui veut dire jardin. La présence de nombreuses sources et cours d'eau a contribué à l'expansion des faïsses en pierres sèches pour les cultures en terrasses. Le hameau des Horts comptait un moulin à eau.

Aiguilles du pin parasol - Béatrice Galzin  Flore

FlorePin parasol ou pin pignon

Au loin dans la vallée de Lasalle, se dessine en vert foncé, une végétation dense. Très caractéristique, le pin parasol ou pin pignon se reconnaît à sa forme déployée qui ressemble au loin à un parasol. Ce conifère est implanté surtout sur le pourtour méditerranéen. Il préfère les terrains secs, profonds et frais. Son écorce est rougeâtre et craquelée. Son fruit, le pignon, est souvent utilisé en pâtisserie.

Savoir-faire

Savoir-faireFour à chaux

La fabrication de la chaux en brûlant des pierres calcaires remonte à l'âge de Bronze. Mélangée à un mortier de sable, la chaux était utilisée pour la construction des maisons. Le ciment n'apparaît qu'au début du XIXe s.. Antiseptique puissant, elle servait aussi à la désinfection des locaux, notamment les bergeries. Le chaufournier devait maintenir la température à 800/1000 °. Sur le même principe, on fabriquait le plâtre avec des gisements de gypse.

Vue des crêtes de Mauripe - © Olivier Prohin  Paysage

PaysageTable d'orientation - 360° au Mauripe

La table d'orientation vous fera une superbe lecture du paysage environnant car ici, par temps clair, on voit jusqu'aux Alpes à l'est et jusqu'à la Méditerranée au sud. Au nord-ouest, on distingue le mont Aigoual, le col de l'Asclier, le col de Fageas et son antenne télé, puis, toujours en suivant la ligne des crêtes vers l'est, le Rocher de l'Aigle, Piécamp, et la Mortière. Au fond, la célèbre corniche des Cévennes; derrière, plus à l'est, les massifs de la Vieille Morte et du Mortissou, et tout au fond, les crêtes du mont Lozère. Au loin au sud on devine Alès, et plus loin encore, le mont Ventoux. Devant, Lasalle, puis la montagne de la Fage au-dessus de Saint-Hippolyte-du-Fort ; à l'horizon, les miroitements furtifs de la Méditerranée.

Descente au col de Mercou - © Nathalie Thomas AgricultureDraille

Le chemin rocailleux s'élargit avec des renforts en pierre côté pente qui indiquent qu'il fut emprunté naguère par de grands troupeaux. Cette draille menait de Saint-Jean-du-Gard aux estives de l'Aigoual. Au col du Mercou (570 m), on découvre au nord un panorama sur la corniche des Cévennes. Ce col était un lieu d'échanges et de commerce où se tenait un marché. L'étymologie de ce nom fait référence à Mercure, dieu des voyageurs et du commerce. Melkart, divinité phénicienne, est aussi évoquée : des commerçants sémites ont laissé des traces de leur passage dans l'architecture de vieux ponts protohistoriques. Melkart ou Melquart était la puissance tutélaire de la cité de Tyr, dont le nom en phénicien signifiait « le roi fort », dieu des richesses, de l'industrie et de la navigation. Son culte remonte au Xe s. av. J.C.

Les cachettes huguenotes - Nathalie Thomas  Histoire

HistoireDragons du roi et dragonnade

Les trois quarts des huguenots ont abjuré grâce aux "missionnaires bottés" c'est-à-dire les Dragons. On a appelé « la dra-gonnade", le logement forcé de ces soldats du Roi, chez les huguenots. Ceux-ci sont pillés et maltraités jusqu'à ce qu'ils abjurent. Ils rencontrèrent une singulière résistance lors de la guerre des Camisards (1702 en 1705), durant laquelle 3000 protestants à la chemise blanche défièrent 30000 Dragons rouges. Les Dragons montaient à cheval, avec bottes et sabres de 1,50 m, ce qui n’était pas très pratique dans les petits chemins durant cette véritable guérilla.

Cable de transport de materiaux - Béatrice Galzin  Histoire

HistoireChemins caladés et murs de soutènements

En regardant vos pieds, vous découvrirez, sur les chemins empruntés, les traces de tout ce patrimoine routier ancien. Les calades permettaient de maintenir une route plus confortable et carrossable.

Les murs de soutènement sont réguliers et parfois construits sur des emplacements très abruptes, ou taillés dans la roche. La trace de l’homme est impressionnante.

Après le château de Bussas, sur le bord du chemin, vous trouverez des pneus entassés. Vous pourrez également voir un gros câble. Ce système de câble tendu permettait d’acheminer des matériaux et aussi du bois jusqu’à la route. Lorsque la cargaison y arrivait, il n’était pas rare, qu’entraînée par son poids, elle ait pris une vitesse excessive, le tas de pneus permettait de la stopper.

Ruisseau du Brion - Parc Saillens - © Cévennes Tourisme  Patrimoine

PatrimoineParc Ruben Saillens de Saint Jean du Gard

Le Parc Ruben Saillens est le parc communal de St Jean du Gard, il est situé Avenue de la Résistance.

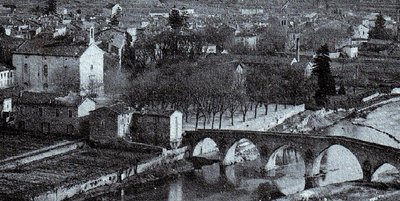

Pont Vieux-2 - © Cévennes Tourisme  Patrimoine

PatrimoineLe Pont Vieux de Saint Jean du Gard

Le pont Vieux est un pont situé à St Jean du Gard et permet de traverser la rivière "le Gardon de St Jean du Gard".

Monuments aux morts - © Cévennes Tourisme  Patrimoine

PatrimoineLe Monument aux morts de Saint Jean du Gard

Le Monuments aux morts de St Jean du Gard est situé sur la Place Carnot.

Place Carnot 2  Patrimoine

PatrimoinePlace Augustine Soubeiran (Place Carnot) de Saint Jean du Gard

La Place Augustine Soubeiran est plus connue sous le nom de Place Carnot, elle se trouve dans le centre du village au bord du Gardon

Gare de St Jean - © Cévennes Tourisme  Patrimoine

PatrimoineLa Gare de Saint Jean du Gard

La Gare de St Jean du Gard est située en face le Pont Neuf.

Ancienne usine  Patrimoine

PatrimoineEspace Paulhan de Saint Jean du Gard

Ce bâtiment est une ancienne usine à tanin du début du XXe siècle.

Parc Paulhan_Saint-Jean-du-Gard - Mairie St Jean du Gard  Patrimoine

PatrimoineParc Paulhan de Saint Jean du Gard

Ce parc ombragé à deux pas du centre de ville, au bord du Gardon, constitue le terrain de jeu de prédilection des familles avec enfants. On y trouve une aire de jeu, des appareils de fitness et un Pump-Track.

Le Gardon de St Jean du Gard_Saint-Jean-du-Gard  Patrimoine

PatrimoineLe Gardon de St Jean du Gard

Le Gardon de St Jean du Gard prend sa source dans les hauteurs des Cévennes près du Mont Aigoual.

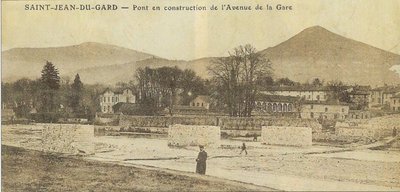

Construction du Pont Neuf  Patrimoine

PatrimoineLe Pont Neuf de Saint Jean du Gard

C’est à l’occasion de l’ouverture de la ligne de chemin de fer en 1909 que l’on construisit le pont reliant la gare à la ville.

Maison Rouge - Maison Rouge  Patrimoine

PatrimoineMaison Rouge - Musée des Vallées Cévenoles

Toutes les Cévennes dans un musée ! La collection de 10 000 objets donne à comprendre la vie d'ici. La filature rénovée permet d'imaginer le travail de la soie. Ce nouveau musée de société est consacré aux Cévennes d'hier et d'aujourd'hui.

Fileuse devant Maison Rouge  Patrimoine

PatrimoineLa Filature Maison Rouge de Saint Jean du Gard

Maison rouge est le nom d'une filature de St Jean du Gard qui a été rénovée pour installer la collection du Musée des Vallées Cévenoles.

Temple St Jean du Gard-2 - © Cévennes Tourisme  Patrimoine

PatrimoineLe Temple de Saint Jean du Gard

Le temple protestant de Saint-Jean-du-Gard est un édifice religieux situé place Carnot à Saint-Jean-du-Gard,

Tour de l'Horloge-1 - © Cévennes Tourisme  Patrimoine

PatrimoineLa Tour de l'Horloge de Saint Jean du Gard

Cet ancien clocher constitue tout ce qui subsiste de l'église romane construite par les moines bénédictins de Saint Gilles au XIIe siècle.

Eglise Saint Jean Baptiste de Saint Jean du Gard_Saint-Jean-du-Gard - Cévennes Tourisme  Patrimoine

PatrimoineEglise Saint Jean Baptiste de Saint Jean du Gard

L'Eglise Saint Jean a été construite en 1686.

Description

- Jour 1 : Saint André de Valborgne - Aire de Côte (balisage jaune puis Blanc et rouge, GR®7) : 13,8 km

- Jour 2 : Aire de Côte - Mas Corbière par le GR® 6-67 (balisage blanc et rouge) : 13,9 km.

- Jour 3 : Mas Corbière - Soudorgues, par les GR®67, puis GR®61 et GR®63 (balisage blanc et rouge) : 17,8 km.

- Jour 4 : Soudorgues - St-Jean du Gard par le Mercou (balisage jaune puis blanc et rouge GR®61) : 13,3km.

- Départ : Saint André de Valborgne

- Arrivée : St Jean du Gard

- Communes traversées : Saint-André-de-Valborgne, Bassurels, Val-d'Aigoual, Les Plantiers, Notre-Dame-de-la-Rouvière, L'Estréchure, Soudorgues, Peyrolles et Saint-Jean-du-Gard

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

Adaptez votre équipement aux conditions météo du jour. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante, de bonnes chaussures et un chapeau. Bien refermer les clôtures et les portillons.

Où dormir :

Aire de Côte : gîte d'étape et de séjour 09 70 03 56 62, contact@airedecote.fr https://airedecote.fr/

Mas Corbières : 06 22 72 14 78, contact@mascorbieres.com www.mascorbieres.com/

Les étapes de Soudorgues

Gîte Longitude : 04 66 85 07 89, gitelongitude30@gmail.com

Le petit Pavillon des Cévennes accueil@lesfaissesencevennes.fr

www.lesfaissesencevennes.fr

Lieux de renseignement

Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes, La Serreyrède

Col de la Serreyrède, 30570 Val d'Aigoual

La Maison de l'Aigoual abrite l'office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes et la maison du Parc national. C'est un espace d’accueil, d'information et de sensibilisation sur le Parc national des Cévennes et ses actions, sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Sur place : expositions temporaires, animations au départ du site et boutique

Office de tourisme Cévennes Tourisme, Saint-Jean-du-Gard

Maison rouge, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Les relais d'information sont des offices de tourisme ou sites partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes, Lasalle

Centre Viala, rue de la Place, 30460 Lasalle

Les relais d'information sont des offices de tourisme ou sites partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes, Saint-André-de-Valborgne

les quais, 30940 Saint-André-de-Valborgne

Les relais d'information sont des offices de tourisme partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes, Valleraugue

7 quartier des Horts, 30570 Valleraugue

Les relais d'information sont des offices de tourisme partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Transport

Cette randonnée est accessible en transports en commun.

Depuis Saint Jean du Gard - La Poste, possibilité de laisser la voiture et de prendre un bus pour aller jusqu'à Saint André de Valborgne.

Pour consulter les horaires actualisés et planifier votre trajet, utilisez le calculateur d'itinéraires ci-dessous en renseignant l'arrêt d'arrivée : SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE-Fontaine

Accès routiers et parkings

Depuis St-Jean-du-Gard direction St-André de Valborgne par la D907en passant par les villages de l’Estréchure et Saumane.

Stationnement :

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité4

- Prestataires pleine nature

- Sites de visites

- Office de tourisme

Office de tourisme

Office de Tourisme - Bureau de Saint André de Valborgne

Bureau d'accueil et informations touristiques de St André de Valborgne est ouvert toute l'année. Si vous souhaitez un accueil personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider à préparer au mieux votre séjour et vos randonnées.