Du Vigan au Mont Aigoual (5 jours)

Randonnée assez sportive en passant de col en col, avec de magnifiques panoramiques aux paysages variés et vue sur le massif de l’Aigoual. Une itinérance de 5 jours pour découvrir entre autre la forêt domaniale aux essences mélangées, hêtraies, sapinière naturelle, très rafraîchissantes surtout en été. En empruntant les drailles chemins de transhumance reliant les plaines du Languedoc aux pâturages des hauteurs.

5 étapes

Les 50 patrimoines à découvrir

Aspheries  Patrimoine

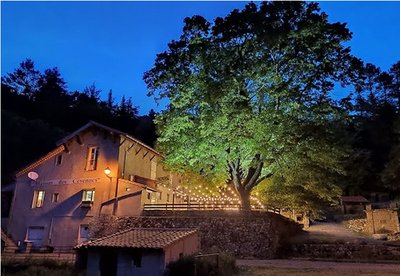

PatrimoineLe Vigan

Dans un écrin de verdure niché au pied du versant sud de l'Aigoual, Le Vigan, citée millénaire est le bourg-centre du Pays Viganais.

Le Faucon Pélerin - Descamps Régis  Faune

FauneLe Faucon pélerin

Peut-être aurez-vous la chance d’observer le Faucon pèlerin dont un couple niche à proximité. Cet oiseau est le plus puissant et surtout le plus rapide des faucons présents sur le territoire du Parc national des Cévennes. De couleur gris-ardoise quand il est adulte, il mesure environ un mètre d’envergure pour les femelles, plus grandes que les mâles. Les ailes sont en faux, larges et pointues, et un masque facial noir se dessine sur ses joues.

Apollon - © PNC  Faune

FauneL'apollon (Parnassius apollo)

Le sentier traverse une zone d'éboulis où aiment pousser la joubarbe et l'orpin. Les feuilles de ces deux plantes constituent la nourriture presque exclusive des chenilles de l'apollon, un papillon rare et protégé. Il aime les espaces ouverts, les landes et les milieux rocheux. Ce grand papillon diurne possède des ailes blanches colorées de tâches noires et de grandes ocelles rouges. On le trouve dans les Alpes et les Pyrénées mais il est en régression dansle sud du Massif central et en Europe en général. (Martine Teulon)

Histoire

HistoireLa baume de Grimal

Les pentes du massif ont caché de nombreux protestants pendant les conflits religieux. Le 28 mars 1698, trois prédicants huguenots, trahis par un habitant d'Aulas, se réfugient dans la baume de Grimal. Ils parviennent à s'échapper malgré un important dispositif de soldats et une couche de neige de 60 cm. Cette caverne s'appelle depuis la grotte des Ministres. Plusieurs pasteurs s'y cachèrent ensuite pendant de longs hivers.

Histoire

HistoireAndré Chamson (1900-1983)

Avec son œuvre, André Chamson a érigé un parc imaginaire des Cévennes. Ses écrits témoignent de son amour pour le territoire et de son attachement pour ses ancêtres huguenots. Écrivain de renommée nationale, il a été élu à l’Académie française en 1956. Dans ses dernières œuvres, le temps et la mort deviennent plus forts que le travail et la foi des hommes.

Mouflon brebis - © Chantal Daquo  Faune

FauneMouflon : qui es-tu ?

Balise n° 1

Le mouflon est un mammifère ruminant de la famille du mouton domestique. La base de son alimentation est constituée de plantes herbacées qu'il trouve dans les milieux ouverts comme les landes. Il peut aussi se nourrir d’une centaine d’espèces végétales (fougères, mousses, champignons...). Les cornes du mâle (bélier) à croissance continue sont en spirales, ce qui permet d’estimer son âge. La femelle (brebis) n’en possède que très rarement. La durée de vie du mouflon est d’environ 14 ans. Excellent grimpeur, il accède facilement aux zones abruptes, pour échapper à un éventuel danger. Ces zones rocheuses lui permettent aussi de limiter, par l’usure, la croissance de ses sabots.

Passage de la transhumance au col de l'Asclié - © Olivier Prohin  Histoire

HistoireAux origines du mouflon

Balise n° 6

Le lieu-dit l’Abeuradou est situé sur une draille, axe de transhumance des bergers et de leurs troupeaux de moutons, entre les plaines du Languedoc et les reliefs sud du Massif central. L’Abeuradou est le lieu où les troupeaux « s’abreuvent » et se reposent avant de reprendre leur longue marche. Le mouflon est à l’origine du mouton domestique actuel. Les deux espèces sont très proches. Depuis son introduction sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon côtoie donc son cousin qui transhume sur le massif. La cohabitation entre les deux cousins ne semble pourtant pas poser de problème aux éleveurs.

Mouflons - © Gaël Karczewski  Faune

FauneL'épopée du mouflon

Balise n° 2

En 1954, vingt-trois mouflons sont introduits sur le massif et arpentent la crête bordée de landes située devant vous, à droite de votre position. Depuis, la population s’est développée peu à peu sur les pentes cévenoles. En 1999, la Fédération départementale des chasseurs du Gard, en concertation avec l’Office national des forêts, le Parc national des Cévennes, les agriculteurs et les chasseurs, a repris la gestion et le suivi de l’espèce. Depuis cette date, on observe que la population, même chassée, augmente de manière régulière sur le secteur de l’Aigoual et, depuis peu, colonise d’autres communes.

Mouflons - © Régis Descamps  Histoire

HistoireGestion de l'espèce

Balise n° 5

Le Parc national des Cévennes est l’un des rares parcs nationaux dont le cœur est chassé. Cette activité est considérée comme compatible avec le bon fonctionnement des équilibres naturels, en l’absence de grands prédateurs. Les mouflons sont soumis à un plan de chasse obligatoire, estimant la quantité à chasser chaque année. Des suivis sont organisés régulièrement pour connaître l’état de la population. Sachant qu’une population de mouflons s’accroît d’environ 25 % tous les ans, on peut déterminer le nombre d’animaux à prélever sans compromettre l’avenir du cheptel…

Groupes de femelles - © Gaël Karczewski  Histoire

HistoireOpération de comptage

Il existe 2 méthodes de comptage des mouflons. Les « indices ponctuels d’abondance » estiment la variation de la population. Au mois de mai, des observateurs se placent en fin de journée sur des postes fixes et comptabilisent pendant 20 minutes les animaux vus. Les comptages « par affût et approche combinés » s’opèrent en fin d’hiver. Les observateurs circulent à travers les zones de taillis où se réfugient les mouflons. Les groupes d’animaux dérangés se déplacent vers des observateurs fixes qui les comptabilisent. Aujourd’hui, on estime la population de mouflons à environ 200 individus. Les acteurs locaux et les habitants sont très impliqués dans les opérations de suivi et de comptage.

Pic noir mâle - © jean Pierre Malafosse  Faune

FauneLe pic noir (Dryocopus martius)

Le pic noir est un habitant des hêtraies. Grâce au travail des forestiers et au développement de la forêt, il est revenu s'y installer et creuse ses loges dans les grands arbres. Celles-ci sont observables, lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles, à une dizaine de mètres de hauteur du sol. Une entente a été passée entre le Parc national des Cévennes, l'Office national des forêts et les propriétaires privés pour conserver les arbres à loges. Lors des coupes forestières, quelques arbres morts sont gardés et servent de « garde-manger » au pic noir. Celui-ci se nourrit en effet d'insectes xylophages, de leurs larves ainsi que de fourmis. Cet oiseau discret est facilement reconnaissable grâce à son plumage complètement noir et sa calotte rouge sur la tête. Il se manifeste surtout par un cri bref et aigu très puissant ou en tambourinant sur un tronc creux qui lui sert de caisse de résonance. (Martine Teulon)

© M Nègre (1923)  Milieu naturel

Milieu naturelLe versant sud

Au cours des siècles précédents, ce versant sud de la montagne d’Aulas a été défriché pour servir de pâturage, laissant par endroit la roche à nu. A la fin du XIXe siècle, les forestiers ont planté sur ces pentes des épicéas. Ces arbres pionniers ont petit à petit reconstitué un sol forestier et, sous leur ombre, des sapins ont été plantés et des graines de hêtres sont venues germer. Les forestiers accompagnent ce peuplement vers une futaie mélangée de hêtres et de sapins.

lobaria - © Bruno Descaves  Milieu naturel

Milieu naturelUne forêt ancienne

Certaines espèces, telles le lichen Lobaria pulmonaria, au développement très lent, sont de bonnes indicatrices de l’ancienneté d’une forêt. Par ailleurs, certaines espèces de la flore herbacée, comme par exemple les luzules, sont nettement plus abondantes dans les forêts anciennes que dans les forêts récentes.

©B.Jauré  Flore

FloreLa Hetraie

Le Parc national des Cévennes, c'est un joyau de nature. L'eau, l'air et le ciel sont d'une grande pureté. Ce territoire d'exception offre une diversité de paysages, de faune et de flore absolument inégalée mais aussi un patrimoine culturel qui porte partout la trace de l'homme. Classé réserve de Biosphère de l'Unesco (1985), le Parc national des Cévennes bénéficie d'une protection depuis 1970.

feuille de hêtre - © Emilien Herault  Flore

FloreDe la fleur au fruit...

Le hêtre est un arbre monoïque, c’est-à-dire que les fleurs mâles et femelles sont distinctes mais portées par le même individu. La floraison intervient en avril et mai, et ce sont les insectes qui transportent les cellules reproductrices mâles, le pollen, vers les cellules femelles. Après la pollinisation, la fleur produit des graines enfermées dans des cupules ligneuses hérissées : les faînes. Tous les trois à cinq ans, en automne, le hêtre adulte disperse des milliers de graines.

© Mathieu Baconnet  Milieu naturel

Milieu naturelLa futaie sur souche

Le hêtre se régénère très facilement en formant une cépée, c’est-à-dire un ensemble de tiges groupées sur une même souche : un mode d’exploitation très pratiqué autrefois pour fournir du bois de chauffage. Sur le versant nord de la montagne d’Aulas, les forestiers ont converti ces anciens taillis en futaie sur souche : ces arbres au fût droit ont régulièrement fourni du bois d’œuvre destiné à l’emballage (cagettes). Depuis la fermeture de ces entreprises, le hêtre n’est plus valorisé qu’en bois de chauffage.

© Philippe Raichaud  Flore

FloreDe la graine à l'arbre

Étant riches en huile, la plupart des graines sont dévorées pendant l’hiver par des animaux affamés : écureuils, mulots, sangliers, geais, pinsons… Les graines encore au sol au printemps suivant peuvent commencer leur germination.

Village de l'Espérou - Béatrice Galzin  Histoire

HistoireL'Espérou

Le village de L’Espérou se situe à la jonction entre les communes de Dourbies et de Valleraugue. Il est traversé par une draille de transhumance, voie de circulation des bergers avec leurs troupeaux lors des estives. Comme beaucoup de villages gardois, deux lieux de cultes, l’un catholique, l’autre protestant, se font face. Les alentours du village bénéficient d’un espace varié propice aux activités de pleine nature et aux manifestations sportives.

Fête de la Transhumance - © Caroline Parent  Patrimoine

PatrimoineFête de la Transhumance

Cévennes : Un des derniers lieux où se pratique la transhumance ! Comme chaque année au mois de juin, la célèbre transhumance a lieu dans ce petit coin des Cévennes, proche du Mont Aigoual.

Village de l'Espérou - Béatrice Galzin  Patrimoine

PatrimoineL'Espérou

Calé au pied du bois de Miquel, s'ouvrant sur les plateaux du Lingas et de Montals, à 1230 m. d'altitude, le village de l'Espérou s'étale sur deux communes : Val d'Aigoual et Dourbies.

Histoire

HistoireForêt multifonctionnelle

Balise n° 6

La draille est un chemin de transhumance parcouru par les bergers et leurs brebis. Cette draille marquait au milieu du XIXe siècle la limite est du bois de Miquel. Les forêts couvraient à l’époque 20 à 25 % de l’Aigoual ; grâce au reboisement, elles représentent aujourd’hui 80 % de la surface du massif. Les forestiers assignent à la forêt 3 rôles : l’accueil du public, la protection et la production. Ces objectifs étaient déjà présents dans la vision de Georges Fabre.

Histoire

HistoireGeorges Fabre

Polytechnicien, sorti major de sa promotion de l’École forestière de Nancy, le forestier Georges Fabre va pendant trente ans consacrer son énergie aux reboisements des montagnes de la Lozère et du Gard, dans le but de stabiliser les sols mais aussi de fournir du travail à une population qui était toute entière condamnée à l’exode rural. Il est à l’initiative de la construction de l’Observatoire de l’Aigoual en 1894. En s’associant au Club cévenol et au Club alpin français, il a engagé les prémices d’un « tourisme patrimonial » (création du Grand Hôtel de l’Aigoual, construction d’un abri et installation d’une table d’orientation au sommet de l’Aigoual, etc.) qui se perpétue aujourd’hui.

Pic noir mâle - © Jean-Pierre Malafosse  Histoire

HistoireTourbière et jardin d'acclimatation

Balise n°4

Cette tourbière a été le lieu d’expérimentations et de recherches menées par Charles Flahault. Étudiant la répartition géographique des espèces, il s’intéressait à ce qui était alors appelé « l’acclimatation » (adaptation aux conditions environnementales locales). Il a ainsi tenté d’introduire 200 plants de 40 espèces non indigènes sur la molière du Trévezel, comme cela était fait dans les arboretums pour les essences d’arbres. L'histoire et le fonctionnement de la tourbière sont détaillés sur le panneau.

Drosera rotundifolia - © Bruno Descaves  Milieu naturel

Milieu naturelMolière du Trévezel

Balise n° 3

Une tourbière est un matelas de matière végétale, peu ou pas décomposée du fait de l’accumulation d’eau et de l’acidité du sol sous climat froid. Ce milieu humide n’a pratiquement pas changé depuis plusieurs siècles. Appelés autrefois molières, soulages, sagnes ou fangas, ces espaces ont longtemps été dénigrés. Souvent « assainis », on comprend aujourd’hui tout l’intérêt de leur conservation. Les tourbières accueillent de nombreuses espèces plus ou moins spécifiques, comme cette petite plante carnivore, la droséra.

Milieu naturel

Milieu naturelFutaie irrégulière

Ce peuplement forestier comporte des arbres très divers par leur diamètre, leur hauteur et leur âge. Les essences sont mélangées : le sapin domine, mais le hêtre est aussi présent, ainsi que le sorbier des oiseleurs et l’alisier blanc. On parle dans ce cas d’une « futaie irrégulière ». Cette orientation forestière a plusieurs intérêts : pérennité du couvert forestier, résistance à l’érosion des sols, meilleure résistance vis-à-vis des tempêtes ou des attaques de parasites, régularité de la production… Dans la petite clairière sur la gauche du sentier, avec la lumière qui arrive au sol, la régénération naturelle du hêtre et du sapin s’installe : le renouvellement de la forêt est assuré.

Savoir-faire

Savoir-faireForêt de production

Balise n° 2

Une autre technique pour obtenir un couvert forestier pérenne est la plantation ou le semis. Ce travail s’opère soit sur terrain nu, soit dans les peuplements existants. Lors des programmes de reboisement, la tâche fut gigantesque, nécessitant 900 000 journées de travail, la plantation de 60 millions de résineux et 7 millions de feuillus, et le semis de 38 tonnes de graines ! L’épicéa et les pins, qui supportent la plantation en pleine lumière et poussent assez vite, furent largement utilisés. Le sapin a été préféré sous couvert forestier.

Histoire

HistoireDu taillis à la futaie de hêtres

Balise n° 1

Vers 1850, avant le reboisement, les cévenols utilisent massivement la ressource en bois pour le chauffage et l’industrie, notamment dans les filatures. Peu à peu, ne subsistent que quelques taillis de hêtre, coupés tous les 25 à 40 ans. De plus, le pâturage de dizaines de milliers de brebis réduit encore le tapis herbacé. Ce couvert végétal très fragilisé subit aussi le flot d’importantes précipitations : les épisodes cévenols. C’est dans ce contexte que va commencer le long travail des forestiers. Pour diminuer les risques et réinstaller un couvert forestier durable, la première technique possible est de partir de l’existant, et de convertir les taillis « ruinés » en futaies.

Boutique des producteurs - © Nathalie Thomas AgricultureAssociation "Terres d'Aigoual"

Le Parc national des Cévennes loue une partie du bâtiment à l'association permettant aux agriculteurs locaux d'écouler leurs produits en vente directe. Elle regroupe des agriculteurs souhaitant mieux valoriser leur production et partager leur savoir faire. Ils ont envie aussi de faire partager leur vision de l'agriculture:

- qualité dans leurs productions,

- exploitation de taille humaine,

- entraide.

Venez découvrir leurs produits !

Maison forestière de la Serreyrède - © Jacques de Joly AgricultureLa Serreyrède

Avant 1861, la maison au col de la Serreyrède est habitée par deux familles de paysans. Ils avaient quelques bêtes et cultivaient un jardin potager, dont on retrouve les terrasses au dessus de la piste de la Caumette. À partir de 1861 la ferme est habitée par un garde forestier. Ce n’est qu’en 1883 qu’elle est rachetée par les Eaux et Forêts pour en faire une maison forestière. Ce fut d’ailleurs l’un des quartiers généraux du forestier George Fabre lors du reboisement de l’Aigoual. Aujourd’hui, le Parc national des Cévennes, l’Office du Tourisme et l’association « Terres d’Aigoual » se sont associés pour faire revivre la Serreyrède, avec l’aide de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires.

Tulipes sauvages - Gaël Karczewski  Milieu naturel

Milieu naturelA la lisière

Cette clairière appartient aux milieux ouverts. Ces milieux lumineux abritent de nombreuses espèces (fleurs, papillons sauterelles…) Certaines d’entre-elles sont même spécifiques aux lisières, « interfaces » entre forêts et clairières. Ainsi la préservation de milieux ouverts, en régression sur le massif, constitue un enjeu important pour la biodiversité.

Les îlots de sénescence - © Valère Marsaudon  Milieu naturel

Milieu naturelÎlot de sénéscence

Les îlots de sénescence sont des zones de protection au milieu de zones de production. Répartis sur l’ensemble du massif forestier exploité, ils permettent une libre évolution de la forêt. L’apparition progressive de bois mort, d’arbres de grande dimension présentant des cavités ou autres « micro-habitats » favorise l’installation de tout un cortège d’espèces spécifiques. : insectes saproxyliques (mangeurs de bois mort) et champignons mais aussi oiseaux et mammifères.

Erable plane - Jean-Pierre Malafosse  Flore

FloreUne forêt en libre évolution

Le chêne blanc, pubescent ou « rouvre », s’implante naturellement entre 500 et 1 000 m. Ici exposé au sud, à l’abri des vents dominants et sur un sol maigre de zone rocheuse, il sort vainqueur de la compétition et se hisse au-delà de sa limite habituelle d’altitude. Contrairement au hêtre, le chêne est une essence de lumière : notez la différence de recouvrement des houppiers et la richesse de la végétation au sol. Cette zone est « évolution naturelle », aucune exploitation n’y est réalisée. De nombreuses espèces sont observables : sorbier des oiseleurs, érable plane, alisier blanc...

© R. Descamps  Eau

EauDeux cascades... cherchez l'Hérault !

Hésitant entre débit et longueur devant ces deux brins de rivière, les géographes ont finalement désigné le cours en contre bas comme l’Hérault, alors que la cascade en face a été baptisée la Dauphine. Deux plantes remarquables sont présentes ici : le grand orpin, avec ses feuilles « grasses » consommées par les chenilles d’un papillon en fort déclin sur tout le Massif central : l’apollon (à observer entre la mi-juillet et la mi-août) ; la saxifrage de Prost qui forme des coussinets réguliers facilement reconnaissables. Ils permettent de mieux conserver le peu d’eau disponible. C’est une plante endémique des Cévennes.

Vue plongeante sur la vallée de l'Hérault - Arnaud.Bouissou  Eau

EauCapture de rivières

Les précipitations violentes et la forte pente des torrents méditerranéens, provoquent une érosion régressive (vers l'amont) des vallées où ces derniers coulent. Cette érosion inverse le sens d'écoulement du torrent et produit ainsi, au bénéfice du versant méditerranéen, la « capture » du cours d'eau qui jusque là s'écoulait vers l'océan. L'Hérault et ses cascades en sont un exemple, la capture se situant au niveau des cascades. L'Hérault et le ruisseau de la Dauphine coulaient auparavant par l'Espérou vers la Dourbies... Des galets de rivière trouvés autour du village par des géologues attestent de l'existence d'un cours d'eau dans le passé.

Corniche des Cévennes - © JM André  Patrimoine

PatrimoineCausses et Cévennes

Paysages culturels, vivants et évolutifs de l'agro-pastoralisme méditerranéen

Point de vue

Point de vueLa lozère pour Horizon.

Faune

FauneBois de Hetre

Le Hêtre commun, Fagus sylvatica, couramment désigné simplement comme le hêtre est une espèce d'arbres à feuilles caduques, indigène d'Europe, appartenant à la famille des Fagaceae, tout comme le chêne et le châtaignier.

Il est l'une des principales essences constitutives des forêts tempérées caducifoliées d'Europe où on peut le trouver en peuplements exclusifs de hêtraies pures ou le plus souvent associé à d'autres espèces majeures dans des forêts feuillues, principalement avec le Chêne rouvre, ou dans des forêts mixtes avec le sapin blanc ou l'Épicéa commun.

C'est une essence bioindicatrice d'un climat tempéré humide. Les forestiers en pratiquent de longue date la sylviculture pour produire du bois de futaie principalement destiné à l'ameublement. Il est également utilisé comme source de bois de chauffage, surtout en zone de montagne.

Gardien des bois (Raphaël Daynié) - © Filature du Mazel  Flore

FloreGardien des bois (Raphaël Daynié)

Ce gardien évoque un lien possible, rêvé, dans lequel l’homme se considère comme un élément de la nature, œuvrant pour un développement en étroite union avec son environnement. Ce gardien des bois, dominant la vallée de l’Aigoual, est construit avec les matériaux naturels prélevés sur place, touchant délicatement un arbre encore vivant.

Troupeau au sommet de l'Aigoual - © Nathalie Thomas  Flore

FloreSommet de l'Aigoual

À 1 565 m d’altitude ici, le climat est rude : les conditions sont les mêmes qu’à 2 000 m ailleurs, avec seulement quatre mois « hors gel ». Le vent est supérieur à 60 km/h 265 jours par an, et la température moyenne annuelle est de 4,8°C. Les arbres n’ont pas le temps d’accomplir l’ensemble de leur cycle vital. On retrouve donc ici les formations végétales des zones de montagne : celles des pelouses à caractère subalpin.

Assise (Marie-Hélène Richard) - © Filature du Mazel  Paysage

PaysageAssise (Marie-Hélène Richard)

Les chemins ouvrent loin des villes la voie à de nouveaux rythmes. Une autre vision de la vie ou le temps nous donne la respiration de la contemplation, des pierres, des arbres et des ciels omniprésents. Une expérience physique du face à face avec la nature. Un banc de bois et de branches dont le dossier s’affine et s’élève vers le ciel comme pour redevenir arbre.

Forêt de l'Aigoual - © Gaël Karczewski  Histoire

HistoireTerrain d’expérimentation pour les botanistes

Balise n° 1

L’Hort de Dieu situé à 1 300 mètres d’altitude est marqué par un climat extrême. Ce site d’une richesse exceptionnelle est un terrain d’étude et d’expérimentation privilégié pour les botanistes. Les collections d’arbres ayant un peu plus de 100 ans, un certain nombre d’entre eux dépérissent, soit du fait de leur grand âge, soit en raison de leur inadaptation au massif. On compte aujourd’hui 75 espèces sur les 140 testées depuis un siècle. C’est pour conserver l’intérêt de ce lieu patrimonial que l’Office national des forêts a engagé avec le Parc national des Cévennes une réflexion sur le renouvellement des collections.

Tempus fugit (Fiona Paterson, Donald Buglass) - © Natacha Maltaverne  Histoire

HistoireTempus fugit (F.Paterson, D.Buglass)

Le temps fuit, la conscience crie, la mort menace, le ciel sollicite, l’enfer gronde et l’homme dort. Ici les effets du temps et des éléments naturels transforment le bois de l’œuvre, tout est un éternel recommencement au rythme des heures qui passent. Combien de temps avons-nous avant que tout soit perdu et qu’il soit trop tard pour réparer les dégâts ? La nature continuera sa route et effacera les traces des Hommes sur terre.

Observatoire Mont Aigoual - Delphine Bourrié  Patrimoine

PatrimoineLe Climatographe - Observatoire du Mont Aigoual

Le Climatographe est situé à 1567 mètres d'altitude au sommet du Mont Aigoual. Il est le point culminant du département du Gard et domine le versant sud de l'arc cévenol. Un nouvel outil d’identité territoriale et de proximité au changement climatique.

Observatoire du Mont Aigoual - © A. GRIFFON - Dpt30  Patrimoine

PatrimoineL'Observatoire du Mont Aigoual

Le mont Aigoual est d’un point de vue climatique à la fois sous l’influence de l’océan Atlantique et de la Méditerranée, ce qui en fait un site particulièrement intéressant. Déjà en 1882, Georges Fabre, soutenu par le colonel (futur général) François Perrier, propose la construction d’« une station de recherches météorologiques et forestières » afin d’étudier le climat très particulier du mont Aigoual. Le projet est approuvé en 1886 et la construction durera de 1887 à 1894.

La Commission météorologique du Gard a vu le jour en 1879. Les premières observations seront faites par des bénévoles. Ils sont dix-sept, membres de la Commission ou membres correspondants. Les observations se font deux fois par jour, à neuf heures du matin et à six heures du soir.

Dès la fin du XIXe siècle, Georges Fabre, membre du Club cévenol fondé en 1894, veut favoriser le tourisme, alors en plein essor, dans le massif de l’Aigoual qui devient un haut lieu de loisirs, parcouru en automobile, à pied ou en skis, comme en attestent les premiers livres d’or. C’est à cette époque que sont alors construits une table d’orientation, un refuge, et enfin le Grand Hôtel.

Cette station, aujourd’hui appelée Observatoire de l’Aigoual, enregistre depuis 1894 des données météorologiques dont des étonnants records de rafales de vent (360 km/h en novembre 1968). L’ Observatoire de l’Aigoual est en cours de réhabilitation depuis 2019 et propose à ce jour au grand public une exposition sur le Changement climatique.

Observatoire de l'Aigoual - nathalie.thomas  Histoire

HistoireL’observatoire météorologique - Le climatographe

Inauguré en 1824, l'observatoire météorologique a été construit à l'initiative de Georges Fabre, l'un des pionniers du reboisement de l'Aigoual. Son travail avec le botaniste Charles Flahaut a permis la création de l'arboretum de l'Hort de Dieu. Les premiers relevés météorologiques étaient effectués par les agents des Eaux et Forêts (actuel ONF). A partir de 1943, l'observatoire est géré par l'Office National Météorologique, dernier observatoire de montagne habité en permanence. Aujourd'hui il est géré par la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaire, qui a installé un centre d'interprétation et de sensibilisation de l'évolution du climat et du changement climatique (Le Climatographe). Cette exposition interactive vise à présenter les causes, conséquences et actions à mener pour limiter le phénomène et ses impacts , de manière objective et compréhensible par tous.

Faune

FauneInterprétation Paysagère

Le Portalet - nathalie.thomas  Flore

FlorePelouses et landes du sommet de l'Aigoual

Ici, seules les espèces pouvant se reproduire en cycle court peuvent s'implanter, en raison du climat souvent glacial. La lande est colonisée par les bruyères et les pins à crochets. Cette zone peu boisée à cause des vents violents, présente une analogie avec la végétation de l'étage subalpin composée de pelouses et de landes à bruyères et myrtilles.Elle est parfois qualifiée de pseudo-alpine.

Vue depuis Font de Trépaloup - nathalie.thomas  Flore

FloreL'évolution de la végétation

Au col se dresse un menhir de schiste. Au nord, dans le ravin de Trépaloup, des silex taillés témoignent de la fréquentation de cette région dès la préhistoire. Des analyses palynologiques (études de pollens fossilisés dans les tourbières) ont permis de reconstituer la végétation de l'Aigoual entre 8000 et 5000 av. J-.C. Le pin domine, accompagné du bouleau et du noisetier. Puis, le peuplement de pins diminue progressivement. Le climat humide se réchauffe et favorise l'extension du chêne et du noisetier. Enfin, le renforcement de humidité et de la nébulosité en altitude permet le développement du sapin et du hêtre. Dès la fin du 1er siècle av. J.-C., l'apparition d'un pourcentage important de graminées met en évidence le recul de la forêt en faveur des pâturages et des pelouses. C'est le début des grandes déforestations.

Cellule (Marie Gueydon de Dives) - © Filature du Mazel  Paysage

PaysageCellule (Marie Gueydon de Dives)

L’œuvre Cellule est une architecture naturelle et une réalisation artificielle qui représente un passage entre les mondes intérieur et extérieur. Poser ou opposer en interrogeant les notions de limite, de porosité et d’ouverture.

Cette œuvre vous invite à entrer à l’intérieur et à ressentir l’extérieur. Être l’œil qui contemple, l’oreille qui reçoit, la conscience qui objective la réalité.

L'Aigoual sous la neige - © Météosite du Mont Aigoual  Histoire

HistoireMétéosite de l'Aigoual

Inaugurée en 1894, cette infrastructure constitue le dernier observatoire météorologique de montagne habité en France. Son histoire est étroitement liée au reboisement de la forêt de l'Aigoual. Il est devenu une station météo performante avec un parc à instruments moderne de test des appareils de mesures en conditions extrêmes, en même temps qu'une exposition-musée sur la météorologie. Cette exposition de 800 m2 vous en dira un peu plus sur la climatologie de L'Aigoual et plus généralement sur la météorologie.

Description

5 Jours à la découverte du Massif de l’Aigoual : 58,50 km et 2400 m de dénivelé positif :

Jour 1 – Du Vigan à Cap de Côte (GR®60a),10km, 980m de dénivelé positif et 38 m de dénivelé négatif.

De Cap de Côte possibilité de faire un aller-retour jusqu’au monument André Chamson (GR®60) par la Draille (1h30).

Jour 2 – De Cap de Côte à l’Espérou (GR®60 et GR®7),12 km, 340 m de dénivelé positif et 297 m de dénivelé négatif.

Jour 3 – De l’Espérou au Mont Aigoual , 10 km, 582 m de dénivelé positif et 238 m de dénivelé négatif.

Jour 4 – Du Mont Aigoual à Peychagut (Maison des Cévennes), (GR®7), 17,5 km, 400 m de dénivelé positif et 959 m de dénivelé négatif.

Jour 5 – De Peychagut au Le Vigan, (GR®7) , 9 km, 86 m de dénivelé positif et 853 m de dénivelé négatif.

- Départ : Le Vigan

- Arrivée : Le Vigan

- Communes traversées : Le Vigan, Aulas, Mandagout, Arphy, Bréau-Mars, Dourbies, Val-d'Aigoual, Saint-Sauveur-Camprieu, Meyrueis, Bassurels et Avèze

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

Attention au départ de la randonnée un fort dénivelé vous attends.

Adaptez votre équipement aux conditions météo du jour. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante, de bonnes chaussures et un chapeau, vêtements chauds à prévoir.

Lieux de renseignement

Office de tourisme Sud Cévennes, Le Vigan

Maison de pays, place du Marché, BP 21, 30120 Le Vigan

Les relais d'information sont des offices de tourisme ou sites partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Transport

Cette randonnée est accessible en transports en commun.

Pour consulter les horaires actualisés et planifier votre trajet, utilisez le calculateur d'itinéraires ci-dessous en renseignant l'arrêt d'arrivée : LE VIGAN – Communauté de Communes

Accès routiers et parkings

Depuis Alés où depuis Nîmes prendre la D999, Le Vigan

Stationnement :

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité25

- Prestataires pleine nature

Prestataires pleine nature

Cévennes Randos - Parfum d'Aigoual

Venez découvrir l'Aigoual et ses multiples richesses en randonnées organisées à la carte, itinérantes entre Aigoual, Causses et Cévennes. Je propose de la marche nordique, des sorties nocturnes, de la rando en raquettes, et d'autres activités... - Accueil Vélo

- Prestataires pleine nature

- Prestataires pleine nature

- Accueil Vélo

- Accueil Vélo

- Prestataires pleine nature

- Prestataires pleine nature

- Accueil Vélo

- Prestataires pleine nature

- Prestataires pleine nature

- Sites de visites

Sites de visites

Le Climatographe - Observatoire du Mont Aigoual

Le Climatographe est situé à 1567 mètres d'altitude au sommet du Mont Aigoual. Il est le point culminant du département du Gard et domine le versant sud de l'arc cévenol.

Un nouvel outil d’identité territoriale et de proximité au changement climatique. - Sites de visites

- Office de tourisme

- Sites de visites

Office de tourisme

Office de Tourisme Sud Cévennes - Bureau du Vigan

Situé en plein centre de la ville. Des places de parking gratuites sont à dispositions devant l'Office. L'Office de Tourisme classé Catégorie 2 est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un élévateur. Il possède une boutique souvenir.Accueil Vélo

Office de Tourisme Sud Cévennes - Bureau du Vigan

Situé en plein centre de la ville. Des places de parking gratuites sont à dispositions devant l'Office. L'Office de Tourisme classé Catégorie 2 est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un élévateur. Il possède une boutique souvenir.- Prestataires pleine nature

Prestataires pleine nature

Randonnées raquettes - Cévennes Randos -Parfum d'Aigoual

Venez découvrir l'Aigoual et ses multiples richesses en randonnées organisées à la carte, itinérantes entre Aigoual, Causses et Cévennes. Je propose de la marche nordique, des sorties nocturnes, de la rando en raquettes, et d'autres activités... - Prestataires pleine nature

Prestataires pleine nature

Tour du Mont Aigoual à vélo

Grand Week-end de 3 jours et 3 nuits : Partez à la découverte du massif du Mont Aigoual et de ses alentours, les vallées cévenoles et les grands causses.

Vous découvrirez également des villages typiques comme Aumessas, Saint Jean du Bruel, Meyrueis.