Saint André par la Corniche - Vélo route n°13

Quelle satisfaction, lorsqu’on arrive au Pompidou, la vue s’ouvre sur toute la vallée Française et plus loin encore !

Sur cette route mythique, Le Pompidou et St-Roman de Tousque ont été des lieux de repos pour les voyageurs du temps des longs périples en calèche.

Les 27 patrimoines à découvrir

La châtaigneraie pâturée - OT des Cévennes au Mont Lozère  Faune

FauneLa châtaigneraie

Cette châtaigneraie est constituée de rejets non greffés (bouscas). Le passage régulier du troupeau de chèvres qui vient pâturer, depuis le hameau de Fobies, maintient le sous-bois propre.La châtaigneraie ainsi entretenue offre une diversité d’espèces plus importante qu’une châtaigneraie non pâturée. Alors que dans cette dernière poussent épineux et ligneux bas - ronces, fougères, genêts, bruyères - la châtaigneraie pâturée présente tout un cortège de petites plantes : graminées, herbacées, légumineuses, orchidées… Cette diversité permet à de nombreux insectes, oiseaux, serpents et mammifères d’y nicher et de se nourrir.

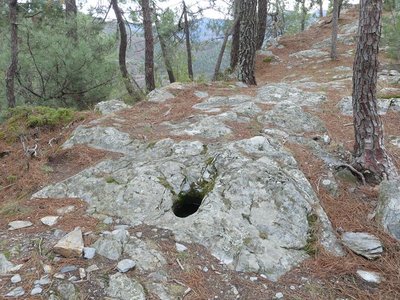

Les potences - nathalie.thomas  Histoire

HistoireLe serre des Potences

Presqu’au sommet de la crête, là où le schiste présente une surface relativement plate, trois trous de 35 cm de diamètre et 45 cm de profondeur forment un triangle isocèle de 2,40 m de côté. Dans ces trous s’élevaient des piliers de châtaignier reliés par des poutres horizontales auxquelles étaient pendus les condamnés.

Ces potences appartenaient au seigneur de Moissac qui détenait la justice en ces lieux. Au Moyen-Âge, chaque château possédait sa potence. Ces potences étaient situées dans un lieu proche du château (dans le cas présent, à 2 km du château de Moissac) et visible des paysans de la vallée et des voyageurs empruntant le chemin de crête. Il faut imaginer qu’alors les crêtes n’étaient pas boisées.

Saint-Roman de Tousque - OT des Cévennes au Mont Lozère  Histoire

HistoireSaint-Roman de Tousque

Le village de St-Roman de Tousque, sur la commune de Moissac Vallée Française, doit son développement à sa situation sur la corniche des Cévennes qui favorisa l’essor du commerce. Aux 17e et 18e siècles, il rassemblait un grand nombre d’artisans et de commerçants. Pendant la guerre des Camisards, une compagnie des troupes royales y était établie. Le camisard Lafleur, accompagné de six hommes, vint y chanter des psaumes devant l’église. Les soldats croyant à une attaque par une grosse troupe se barricadèrent, ce qui permit aux camisards de mettre le feu à l’église. Le 19e siècle fut marqué par un certain nombre de commémorations du protestantisme.

C’est à St-Roman de Tousque, en 1885, lors du bicentenaire de la révocation de l’édit de Nantes, que fut chantée pour la première fois La Cévenole, l’hymne des Cévennes protestantes.

Vue de St Roman vers la Vallée Francaise - Béatrice Galzin  Histoire

HistoireLe village de St-Roman de Tousque

"Tousque" signifierait "touffe d'arbres, fourré, buisson". Ce charmant village domine la vallée Borgne au sud et le mont Lozère au nord. Il était sur un croisement stratégique de deux routes royales: l'axe Montpellier - Mende et la jonction entre vallée Française et vallée Borgne. Comme le Pompidou, il était un village d’étape pour les chevaux et les gens du voyage.

Contempler les magnifiques paysages environnants ou flâner dans les ruelles permet d’imaginer la vie d’autrefois qui devait être très animée… Aujourd’hui St-Roman est un village paisible où il fait bon vivre.

Borne kilométrique sur la route Royale - Nathalie Thomas  Histoire

HistoirePatrimoine routier de la route royale

La montée à partir de Capou est une ancienne route royale qui remonte dans le valat des Pierres jusqu’à St-Roman de Tousque. À l’origine, cette voie reliait St-Roman à St-Hippolyte du Fort via Lasalle, le Col du Mercou, St-Martin de Corconac et Saumane. Cette ancienne route est un véritable délice à emprunter, comme un voyage dans le temps entre fougères, pins et châtaigniers. Bercé par le bruit de l’eau qui affleure en tous points, sous la forme de sources ou de petites cascades, on chemine doucement, le long de magnifiques murs de soutènement, d’aqueducs et de bornes kilométriques d’origine.

Gardon de st jean - OTMACC  Patrimoine

PatrimoineBaignade - les Gorges de Capoue

Entre Saumane et St André de Valborgne, les Gorges de Capoue se sont dessinées et creusées avec le cours d'eau. Ce petit coin de baignade est un idéal pour ce détendre sur les rochers et profiter des petites piscines naturelles formées par la rivière.

Les ruines d'Aygue Bernesse - Nathalie Thomas  Architecture

ArchitectureL’habitat cévenol

Les maisons occupaient généralement le centre de la zone cultivée ; bâties en schiste, elles étaient hautes et étroites comme pour économiser le sol plat nécessaire aux cultures. Quand il devenait nécessaire d'agrandir, soit on surélevait le bâtiment existant, soit on ajoutait une aile parallèle aux courbes de niveaux. Quant aux hameaux, ils étaient toujours construits à proximité d'un point d'eau mais souvent à mi-pente car les fonds de vallées sont sensibles aux crues brutales et peu accessibles. L’exposition par rapport au soleil n’était pas déterminante dans le choix du lieu.

© Béatrice Galzin  Histoire

HistoireAu courant

Les habitants du village l’étaient dès 1919. La petite cabane qui ne paie pas de mine de l’autre côté du ruisseau abritait une petite turbine alimentée par un beal. Installée par un particulier, M. Teston, son fonctionnement permettait d’alimenter une ampoule par foyer.

Bergeronnette des ruisseaux - © Régis Descamps  Faune

FaunePoissons et compagnie

Sur ses berges, un bel oiseau blanc, gris et noir : la bergeronnette grise arpente les rives à la recherche d’insectes, en hochant sa longue queue. Plus colorée, la Bergeronnette des ruisseaux la côtoie souvent. Le Cincle plongeur, quant à lui, ressemble à un merle à la poitrine ornée d’une grosse tache blanche. Il disparaît souvent sous l’eau, pour y chasser des larves d’insectes. Les truites, qui se délectent des mêmes proies sont présentes dans le Gardon et font le bonheur des pêcheurs.

Calade - © Béatrice Galzin  Architecture

ArchitectureDeux en un

Ce chemin empierré qui grimpe est une « calade » et calada. Celle-ci sert non seulement de chemin mais aussi de ruisseau, permettant l’évacuation de l’eau par temps de pluie. Attention lors d’averses : le chemin devient glissant…

© Béatrice Galzin AgricultureBien alimentés

Les jardins cévenols sont desservis par des beals (sortes de petits canaux) qui acheminent l’eau de rivières ou de sources vers les terres cultivées. Ils sont généralement aménagés en bancels, c’est-à-dire en terrasses. En retenant la terre, les murets permettent d’obtenir des parcelles planes, avec un sol plus profond, dans lequel l’eau s’infiltre et persiste plus longtemps.

Fontaine du Griffon - © Béatrice Galzin  Eau

EauA boire!

Réputée pour sa pureté, l’eau de la fontaine du Griffon étanchera sans problème la soif du promeneur. Autrefois, elle servait non seulement d’eau de boisson, mais tout le quartier venait y puiser de quoi cuisiner, laver le linge, se laver, arroser ses plantes… Lieu d’approvisionnement, la fontaine était aussi un lieu de rencontre important dans la vie du village.

Village de St André de Valborgne - Béatrice Galzin  Patrimoine

PatrimoineSaint André de Valborgne

Saint-André-de-Valborgne est un village de la haute gardonnenque qui se situe entre le Mont Aigoual, la Corniche des Cévennes et St Jean du Gard. Le bourg s'est développé tout le long en bordure du Gardon (rivière).

© Béatrice Galzin  Eau

EauLes gardonnades

Si le village profite de l’eau qu’apporte le Gardon, il doit aussi supporter ses épisodiques sautes d’humeur. Des précipitations abondantes peuvent rapidement enfler son cours. C’est souvent à l’automne que le torrent déborde de son lit. Les crues les plus importantes peuvent avoir des conséquences dramatiques, tant sur le plan matériel qu’humain. Beaucoup se souviennent encore des crues de septembre 1958 et 2002, qui causèrent de nombreux dégâts.

Le village de St André de Valborgne - Béatrice Galzin  Architecture

ArchitectureLe village de St André de Valborgne

En se promenant le long des quais qui surplombent la rivière, les belles maisons bourgeoises de l’époque florissante de la soie se dévoilent encore. En cherchant un peu, d’anciennes filatures ou bâtiments industriels dédiés à la sériciculture se dessinent encore dans le paysage. Un peu plus bas, en face du château du XVIe, écoutez l’histoire racontée par Bernadette Lafont sur les épopées des camisards dans les années 1702. En remontant sur la place, désaltérez-vous à la fontaine et osez pousser la porte de l’église de l’époque romane (XIIe siècle)…

© Béatrice Galzin  Eau

EauUne source, cinq fontaines

Cette fontaine est l’une des cinq fontaines publiques de Saint-André, toutes alimentées par la même source (son eau est donc la même que celle de la Fontaine du Griffon). Avant l’installation de l’eau courante, elles étaient bien plus nombreuses sur ce côté du quai.

© Béatrice Galzin  Histoire

HistoireL'âge de la soie

À partir du XIXe siècle, l’industrie de la soie se développe dans les Cévennes : les tanneries cèdent alors la place à des filatures. L’eau y servait non seulement à traiter les cocons de vers à soie (ébouillantés pour préparer la soie) mais aussi à entraîner les machines à filer (système à vapeur). Dans la seconde moitié du XIXe siècle des maladies ont largement fait chuter la production de soie, qui fut soumise à la concurrence des soies étrangères puis à celle des soies artificielles. L’activité s’éteignit en 1965.

© Béatrice Galzin  Histoire

HistoireQuartier des tanneurs

Le quartier de la Calquière tire son nom de celui des fosses dans lesquelles les tanneurs faisaient tremper les peaux avec de la chaux qui se dit cauç ou calç en occitan. Tout au long du Gardon on trouvait des tanneries car son eau acide favorisait un bon rinçage des peaux, indispensable pour des produits de qualité.

© Béatrice Galzin  Géologie

GéologieTraces de géants

Des « marmites de géant » se sont formées dans la roche au bas de la cascade : de telles cavités aux formes arrondies et régulières se forment seulement dans les cours d’eau rapides. Elles résultent du frottement répété de galets piégés dans un creux et entraînés par des courants tourbillonnants.

Vignoble et terroir

Vignoble et terroirPolyculture Cévenol

Les paysages cévenols sont des paysages de moyennes montagnes qui sont le résultat de trois millénaires d’activités agropastorales.Vous avez face à vous un paysage typiquement issu de l'activité agro pastorales cévenol. Vous observerez des murs en pierres sèches qui retiennent la terre pour les besoins de l'agriculture ainsi qu'une retenue d'eau pour l'irrigation des vergers et des champs.

le château de Nogaret - Sabine Keller  Architecture

ArchitectureChâteau de Nogaret

Construit au XIIe siècle, le château de Nogaret était situé sur la seule route qui reliait Saint-André-de-Valborgne au Pompidou. Il aurait été édifié pour servir de place forte et défendre la vallée Borgne. Incendié en 1628 lors de la guerre entre le duc de Rohan et Louis XIII, puis en 1704 par les Camisards, il fut reconstruit dans le courant du 17e siècle. Cette propriété privée appartient toujours à la famille de Manoel de Nogaret.

« Ce petit château est l'un des plus beaux exemples de ces maisons fortes édifiées à la fin du Moyen-Âge par des petits seigneurs locaux, désirant s'affranchir, symboliquement au moins, de la tutelle des grands féodaux. » (Isabelle Darnas - Les châteaux médiévaux en Cévennes).

La cascade St André de Vlaborgne - Béatrice Galzin  Patrimoine

PatrimoineBaignade - Rocher des fées / Les chutes

A 15 mn à pied du centre du village, allez découvrir notre coin de baignade, un lieu idéal pour vous reposer et profiter de la baignade dans un site naturel sur les berges du "Gardon de St Jean".

Les ruines du château de la Fare - capri’ces des Cévennes  Histoire

HistoireChâteau de la Fare

Après de multiples combats avec le château du Folhaquier, il ne reste aujourd’hui que ce pan de mur de ce gros château médiéval du seigneur de la Fare. Elevé au sommet d’un mamelon de schiste, il est isolé de tous les côtés par des abrupts. L’ancien village était fortifié et se situait juste au-dessous de ce pan de mur.

Le château du Folhaquier - Nathalie Thomas  Architecture

ArchitectureLes châteaux médiévaux

Très près du village de St-André de Valborgne, se dressent sur le bord d’une falaise les restes du castrum de la Fare, qui daterait du XIIe siècle, château de défense dont il ne reste qu’un pan de mur de la tour. Les ruines au-dessous témoignent de l’importance du lieu. Les archives parlent d’un puits, d’une citerne, d’un pont-levis, mais sur le site, il ne reste rien. Sur l’éperon suivant, le château du Folhaquier domine majestueusement. Les transformations au fil des siècles et des propriétaires ont dessiné le hameau comme nous le voyons aujourd’hui. La période de la sériciculture a fortement influencé le paysage pour accueillir l’arbre d’or, le mûrier.

Col de Tartabissac - nathalie.thomas AgriculturePetits bâtiments

Les petits bâtiments que l’on voit ça et là sont des jasses, bergeries d'autrefois (de « jas » : endroit où la bête dort, qui a donné « gît », « ci-gît »). Il y en avait au moins vingt entre Tartabissac et Bézuc. Des beaux jours jusqu'au 6 décembre, les bêtes y dormaient et on montait les garder la journée. Un vieux dicton dit : « Pas de bêtes dans les châtaigniers avant le 6 de l’hiver ». Le 6 décembre était la date de la foire de Florac où l’on vendait les châtaignes. Aujourd’hui, Bézuc sert de bergerie à 200 brebis, huit mois de l’année.

Le Pompidou - nathalie.thomas  Histoire

HistoireLe Pompidou

Le Pompidou, comme Saint-Roman de Tousque, doit son développement à sa situation sur la corniche des Cévennes. Cette ancienne piste muletière connut, à partir du XVIIe siècle, un important trafic commercial de charrois muletiers montant, du midi vers le Gévaudan, le sel, le vin ou encore le poisson séché, redescendant des hautes terres céréales et étoffes, et servant à exporter la soie et les châtaignes des Cévennes. On y voit encore deux bâtiments, anciennement auberge et relais de poste, où l'on changeait les chevaux d'attelage, "le Cheval blanc" et le "Chapeau rouge".

Le col - Béatrice Galzin  Histoire

HistoireLique Ser

Le sentier de Lique Ser s’élève jusqu’à la célèbre Corniche des Cévennes, crête qui sépare deux pays distincts, le Gard et la Lozère. Cette route, de nos jours, très fréquentée en été pour ses superbes panoramas, n’a pas toujours été propice à la villégiature.

À l’époque de Louis XIII et de Louis XIV, c'était la route des dragonnades et de la répression du protestantisme par les armées du roi après la Révocation de l'édit de Nantes. De cette crête, les soldats dit « Dragons du roi », jouissaient de points de vues stratégiques. Elle est laissée à l'abandon au XIXe siècle. En 1930, après une longue rénovation, elle est ré-ouverte à la circulation et devient une route touristique majeure.

Description

Départ de St-André de Valborgne, direction Le Pompidou par la D 10 et la D 61.

- Au Pompidou, direction St-Roman de Tousque par la D9 (route de la corniche des Cévennes).

- À St-Roman de Tousque, descendre dans la vallée Borgne par la D39, direction Saumane.

- Dans la vallée remonter par la D907 pour retourner sur St-André de Valborgne.

- Départ : St-André de Valborgne

- Arrivée : St-André de Valborgne

- Communes traversées : Moissac-Vallée-Française, Saint-André-de-Valborgne, Saumane, Le Pompidou, Gabriac et Sainte-Croix-Vallée-Française

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

Avant de vous engager sur un circuit, vérifiez qu'il est adapté à votre activité et à votre niveau. Respectez le code de la route et les autres usagers ; contrôlez votre vitesse et trajectoire. Faites en sorte d'être vus et, en groupe, privilégiez la file indienne. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante. Bonne route.

Lieux de renseignement

Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes, La Serreyrède

Col de la Serreyrède, 30570 Val d'Aigoual

La Maison de l'Aigoual abrite l'office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes et la maison du Parc national. C'est un espace d’accueil, d'information et de sensibilisation sur le Parc national des Cévennes et ses actions, sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Sur place : expositions temporaires, animations au départ du site et boutique

Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes, Saint-André-de-Valborgne

les quais, 30940 Saint-André-de-Valborgne

Les relais d'information sont des offices de tourisme partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Accès routiers et parkings

De St-Jean du Gard, prendre la D907 jusqu’à St-André de Valborgne, en passant par L’Estréchure et Saumane.

De Florac, prendre la D907, direction St-Jean du Gard, traverser les villages de Vébron, Les Vanels et Rousses pour rejoindre St-André de Valborgne.

Stationnement :

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité3

- Sites de visites

- Sites de visites

- Office de tourisme

Office de tourisme

Office de Tourisme - Bureau de Saint André de Valborgne

Bureau d'accueil et informations touristiques de St André de Valborgne est ouvert toute l'année. Si vous souhaitez un accueil personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider à préparer au mieux votre séjour et vos randonnées.