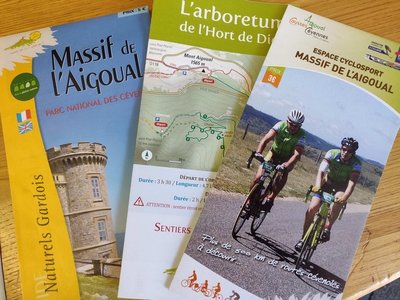

Prat-Peyrot - Vélo route n°6

Une vue à 360° tout le long de votre course, avec un bon dénivelé, mais des récompenses dans chaque virage, à chaque col. Et au final, vous pourrez dire : je l’ai fait !

Les 50 patrimoines à découvrir

© Béatrice Galzin  Histoire

HistoireAu courant

Les habitants du village l’étaient dès 1919. La petite cabane qui ne paie pas de mine de l’autre côté du ruisseau abritait une petite turbine alimentée par un beal. Installée par un particulier, M. Teston, son fonctionnement permettait d’alimenter une ampoule par foyer.

Bergeronnette des ruisseaux - © Régis Descamps  Faune

FaunePoissons et compagnie

Sur ses berges, un bel oiseau blanc, gris et noir : la bergeronnette grise arpente les rives à la recherche d’insectes, en hochant sa longue queue. Plus colorée, la Bergeronnette des ruisseaux la côtoie souvent. Le Cincle plongeur, quant à lui, ressemble à un merle à la poitrine ornée d’une grosse tache blanche. Il disparaît souvent sous l’eau, pour y chasser des larves d’insectes. Les truites, qui se délectent des mêmes proies sont présentes dans le Gardon et font le bonheur des pêcheurs.

Calade - © Béatrice Galzin  Architecture

ArchitectureDeux en un

Ce chemin empierré qui grimpe est une « calade » et calada. Celle-ci sert non seulement de chemin mais aussi de ruisseau, permettant l’évacuation de l’eau par temps de pluie. Attention lors d’averses : le chemin devient glissant…

© Béatrice Galzin AgricultureBien alimentés

Les jardins cévenols sont desservis par des beals (sortes de petits canaux) qui acheminent l’eau de rivières ou de sources vers les terres cultivées. Ils sont généralement aménagés en bancels, c’est-à-dire en terrasses. En retenant la terre, les murets permettent d’obtenir des parcelles planes, avec un sol plus profond, dans lequel l’eau s’infiltre et persiste plus longtemps.

Fontaine du Griffon - © Béatrice Galzin  Eau

EauA boire!

Réputée pour sa pureté, l’eau de la fontaine du Griffon étanchera sans problème la soif du promeneur. Autrefois, elle servait non seulement d’eau de boisson, mais tout le quartier venait y puiser de quoi cuisiner, laver le linge, se laver, arroser ses plantes… Lieu d’approvisionnement, la fontaine était aussi un lieu de rencontre important dans la vie du village.

Village de St André de Valborgne - Béatrice Galzin  Patrimoine

PatrimoineSaint André de Valborgne

Saint-André-de-Valborgne est un village de la haute gardonnenque qui se situe entre le Mont Aigoual, la Corniche des Cévennes et St Jean du Gard. Le bourg s'est développé tout le long en bordure du Gardon (rivière).

© Béatrice Galzin  Eau

EauLes gardonnades

Si le village profite de l’eau qu’apporte le Gardon, il doit aussi supporter ses épisodiques sautes d’humeur. Des précipitations abondantes peuvent rapidement enfler son cours. C’est souvent à l’automne que le torrent déborde de son lit. Les crues les plus importantes peuvent avoir des conséquences dramatiques, tant sur le plan matériel qu’humain. Beaucoup se souviennent encore des crues de septembre 1958 et 2002, qui causèrent de nombreux dégâts.

Le village de St André de Valborgne - Béatrice Galzin  Architecture

ArchitectureLe village de St André de Valborgne

En se promenant le long des quais qui surplombent la rivière, les belles maisons bourgeoises de l’époque florissante de la soie se dévoilent encore. En cherchant un peu, d’anciennes filatures ou bâtiments industriels dédiés à la sériciculture se dessinent encore dans le paysage. Un peu plus bas, en face du château du XVIe, écoutez l’histoire racontée par Bernadette Lafont sur les épopées des camisards dans les années 1702. En remontant sur la place, désaltérez-vous à la fontaine et osez pousser la porte de l’église de l’époque romane (XIIe siècle)…

© Béatrice Galzin  Eau

EauUne source, cinq fontaines

Cette fontaine est l’une des cinq fontaines publiques de Saint-André, toutes alimentées par la même source (son eau est donc la même que celle de la Fontaine du Griffon). Avant l’installation de l’eau courante, elles étaient bien plus nombreuses sur ce côté du quai.

© Béatrice Galzin  Histoire

HistoireL'âge de la soie

À partir du XIXe siècle, l’industrie de la soie se développe dans les Cévennes : les tanneries cèdent alors la place à des filatures. L’eau y servait non seulement à traiter les cocons de vers à soie (ébouillantés pour préparer la soie) mais aussi à entraîner les machines à filer (système à vapeur). Dans la seconde moitié du XIXe siècle des maladies ont largement fait chuter la production de soie, qui fut soumise à la concurrence des soies étrangères puis à celle des soies artificielles. L’activité s’éteignit en 1965.

© Béatrice Galzin  Histoire

HistoireQuartier des tanneurs

Le quartier de la Calquière tire son nom de celui des fosses dans lesquelles les tanneurs faisaient tremper les peaux avec de la chaux qui se dit cauç ou calç en occitan. Tout au long du Gardon on trouvait des tanneries car son eau acide favorisait un bon rinçage des peaux, indispensable pour des produits de qualité.

© Béatrice Galzin  Géologie

GéologieTraces de géants

Des « marmites de géant » se sont formées dans la roche au bas de la cascade : de telles cavités aux formes arrondies et régulières se forment seulement dans les cours d’eau rapides. Elles résultent du frottement répété de galets piégés dans un creux et entraînés par des courants tourbillonnants.

Vignoble et terroir

Vignoble et terroirPolyculture Cévenol

Les paysages cévenols sont des paysages de moyennes montagnes qui sont le résultat de trois millénaires d’activités agropastorales.Vous avez face à vous un paysage typiquement issu de l'activité agro pastorales cévenol. Vous observerez des murs en pierres sèches qui retiennent la terre pour les besoins de l'agriculture ainsi qu'une retenue d'eau pour l'irrigation des vergers et des champs.

le château de Nogaret - Sabine Keller  Architecture

ArchitectureChâteau de Nogaret

Construit au XIIe siècle, le château de Nogaret était situé sur la seule route qui reliait Saint-André-de-Valborgne au Pompidou. Il aurait été édifié pour servir de place forte et défendre la vallée Borgne. Incendié en 1628 lors de la guerre entre le duc de Rohan et Louis XIII, puis en 1704 par les Camisards, il fut reconstruit dans le courant du 17e siècle. Cette propriété privée appartient toujours à la famille de Manoel de Nogaret.

« Ce petit château est l'un des plus beaux exemples de ces maisons fortes édifiées à la fin du Moyen-Âge par des petits seigneurs locaux, désirant s'affranchir, symboliquement au moins, de la tutelle des grands féodaux. » (Isabelle Darnas - Les châteaux médiévaux en Cévennes).

La cascade St André de Vlaborgne - Béatrice Galzin  Patrimoine

PatrimoineBaignade - Rocher des fées / Les chutes

A 15 mn à pied du centre du village, allez découvrir notre coin de baignade, un lieu idéal pour vous reposer et profiter de la baignade dans un site naturel sur les berges du "Gardon de St Jean".

Les ruines du château de la Fare - capri’ces des Cévennes  Histoire

HistoireChâteau de la Fare

Après de multiples combats avec le château du Folhaquier, il ne reste aujourd’hui que ce pan de mur de ce gros château médiéval du seigneur de la Fare. Elevé au sommet d’un mamelon de schiste, il est isolé de tous les côtés par des abrupts. L’ancien village était fortifié et se situait juste au-dessous de ce pan de mur.

Le château du Folhaquier - Nathalie Thomas  Architecture

ArchitectureLes châteaux médiévaux

Très près du village de St-André de Valborgne, se dressent sur le bord d’une falaise les restes du castrum de la Fare, qui daterait du XIIe siècle, château de défense dont il ne reste qu’un pan de mur de la tour. Les ruines au-dessous témoignent de l’importance du lieu. Les archives parlent d’un puits, d’une citerne, d’un pont-levis, mais sur le site, il ne reste rien. Sur l’éperon suivant, le château du Folhaquier domine majestueusement. Les transformations au fil des siècles et des propriétaires ont dessiné le hameau comme nous le voyons aujourd’hui. La période de la sériciculture a fortement influencé le paysage pour accueillir l’arbre d’or, le mûrier.

Hameau du château du Folhaquier - Béatrice Galzin  Histoire

HistoireChâteau du Folhaquier

Le château du Folhaquier se dessine sur cette petite ligne de crête, lieu stratégique à l’époque médiévale. Il surplombe le Gardon de Saint-Jean et fait face au château de la Fare.

Il est séparé du hameau par un fossé taillé dans le schiste, et on peut encore voir une tour carrée construite au XVIe siècle sur les anciens remparts du XIIe, ainsi que les restes d’une tour ronde à son autre extrémité. Les bases de la chapelle castrale sont encore bien marquées et l’église romane Notre-Dame du Folhaquier, encore en excellent état, a résisté depuis presque un millénaire.

Le château de l'Hom - Béatrice Galzin  Architecture

ArchitectureLes châteaux de la haute vallée Borgne

Le château du Poujol est le dernier château de la vallée Borgne. Il est situé sous la barre rocheuses de la can de l’Hospitalet au nord, et le col Salidès au sud. Il a été bâti au XIIIe siècle sur un éperon rocheux pour surplomber la vallée. De nombreux aménagements en terrasses ont été façonnés par l’homme autour du site, qui laisse imaginer la vie agricole en Cévennes.

Le château de l’Hom se dessine dans un écrin de verdure. Les premières mentions de la construction dateraient de 1401. De nombreux seigneurs laisseront la trace de leur passage dans l’architecture, mais pas seulement. En 1826, un assassinat a eu lieu sur ce site pour une histoire d’oreille coupée à une chèvre qui avait mangé les fleurs de la châtelaine…

Transhumance - © Michelle Sabatier AgricultureLa draille de la Margeride

La draille suit la crête et traverse la can de l'Hospitalet. Ce chemin de transhumance permet aux troupeaux des plaines (du sud des Cévennes et de la Crau) de monter vers le nord du Gévaudan (Aubrac, Margeride, mont Lozère). Cette draille n'est qu'une branche d'un réseau plus important sur lequel circulent encore aujourd'hui les troupeaux transhumants.

Maison du berger - Michel Monnot  Pastoralisme

PastoralismeUn troupeau en estive

Depuis la nuit des temps, les animaux montent naturellement de la plaine vers les montagnes en saison chaude. Le col Salidès est un lieu d’estive pour les moutons. La maison du berger est juste en contre-bas sur le versant méditerranéen. Le berger reste plusieurs mois avec environ 800 bêtes et quelques chiens. Attention aux patous, ces beaux et gros chiens blancs. Ils sont là pour surveiller et défendre le troupeau !

Il est précieux que le troupeau pâture. Il fertilise le sol et permet l’entretien ouvert de l’espace.

Le Col Salidès - Office de tourisme OTMACC AgricultureLe berger transhumant du col de Salidès

Dès la fin du printemps, le col de Salidès s’anime. Le berger transhumant s’installe pour les 3 mois d’estive dans ce lieu magique avec près de 1 000 brebis. Par tous les temps, le berger sort les animaux pour les amener brouter des herbes nouvelles. Il doit gérer ses espaces de pâture, mais aussi soigner les animaux. À la fin de l’été, chaque éleveur viendra récupérer ses bêtes. Attention aux chiens qui surveillent et protègent le troupeau !

La Vallée de Sexte et son manteau blanc - Béatrice Galzin  Eau

EauCol Salidès

C’est ici que la géographie locale se divise en deux « pays ». En cheminant environ quatre kilomètres depuis le col vers le panneau « Bel-Fats », vous parcourez une crête qui n’est autre que la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l’Atlantique. Pour en saisir la réalité, il faut se pencher sur la logique des bassins versants : lorsqu’une goutte de pluie tombe au sud de la draille, elle rejoint le Tarnon dont la source est toute proche du sentier. Arrivant à Florac, cette petite rivière épouse le Tarn qui sinue à travers la France de l’Ouest jusqu’à l’océan en débouchant à l’estuaire de la Gironde. Mais si la même goutte décide de verser au nord du chemin, alors elle rejoint la vallée Borgne et son Gardon qui, à son tour, se jette dans le Rhône à Vallabrègues (Gard), passe en Camargue et se retrouve dans la mer. Cette ligne de partage fait tout l’intérêt cartographique du massif de l’Aigoual. Le modelage des paysages est marqué : sur le versant atlantique, des reliefs doux et modérés jusqu’au mont Lozère, sur le versant méditerranéen, des collines abruptes qui s’érigent et plongent brusquement, de serres en valats, de crêtes acérées en fonds de vallées profondes.

Cabrillac - nathalie.thomas  Histoire

HistoireCabrillac

Le bourg de Cabrillac était situé au croisement de la grande draille d'Aubrac et de la route allant de Meyrueis à Florac et à St Jean du Gard. Avec une centaine d'habitants au siècle dernier, Cabrillac était un lieu de passage important et obligé. Il y avait chaque année deux foires : l'une lors de la montée vers l'estive au mois de mai, l'autre au retour en septembre. Pour certains, c'était l'occasion de vendre les agneaux qui avaient passé l'été sur l'Aubrac.

Draille de Cabrillac - nathalie.thomas AgricultureLa draille d'Aubrac

Depuis Cabrillac, nous suivons la grande draille d'Aubrac qui partait de la région de Ganges (Hérault) et conduisait les troupeaux jusqu'aux pâturages d'Aubrac, soit une distance de 110 km. Si vous montez à l'Aigoual (2h), vous aurez la possibilité d'aller à l'observatoire météorologique et de rencontrer les troupeaux transhumants. Attention aux patous !

Archéosmart (Marc Limousin) - © Filature du Mazel  Archéologie

ArchéologieArchéosmart (Marc Limousin)

Des empreintes de Smartphones affleurent sur des rochers : des fossiles du temps présent qui deviendront des énigmes pour les temps futurs. Ces pierres gravées, à l’instar des cupules et autres témoignages rupestres de la région, nous dévoilent l’histoire révélée dans la matière et résonnent avec cette formule de Malraux : « L’avenir est un présent que nous fait le passé ».

Troupeau au sommet de l'Aigoual - © Nathalie Thomas  Flore

FloreSommet de l'Aigoual

À 1 565 m d’altitude ici, le climat est rude : les conditions sont les mêmes qu’à 2 000 m ailleurs, avec seulement quatre mois « hors gel ». Le vent est supérieur à 60 km/h 265 jours par an, et la température moyenne annuelle est de 4,8°C. Les arbres n’ont pas le temps d’accomplir l’ensemble de leur cycle vital. On retrouve donc ici les formations végétales des zones de montagne : celles des pelouses à caractère subalpin.

Tempus fugit (Fiona Paterson, Donald Buglass) - © Natacha Maltaverne  Histoire

HistoireTempus fugit (F.Paterson, D.Buglass)

Le temps fuit, la conscience crie, la mort menace, le ciel sollicite, l’enfer gronde et l’homme dort. Ici les effets du temps et des éléments naturels transforment le bois de l’œuvre, tout est un éternel recommencement au rythme des heures qui passent. Combien de temps avons-nous avant que tout soit perdu et qu’il soit trop tard pour réparer les dégâts ? La nature continuera sa route et effacera les traces des Hommes sur terre.

Observatoire de l'Aigoual - nathalie.thomas  Histoire

HistoireL’observatoire météorologique - Le climatographe

Inauguré en 1824, l'observatoire météorologique a été construit à l'initiative de Georges Fabre, l'un des pionniers du reboisement de l'Aigoual. Son travail avec le botaniste Charles Flahaut a permis la création de l'arboretum de l'Hort de Dieu. Les premiers relevés météorologiques étaient effectués par les agents des Eaux et Forêts (actuel ONF). A partir de 1943, l'observatoire est géré par l'Office National Météorologique, dernier observatoire de montagne habité en permanence. Aujourd'hui il est géré par la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaire, qui a installé un centre d'interprétation et de sensibilisation de l'évolution du climat et du changement climatique (Le Climatographe). Cette exposition interactive vise à présenter les causes, conséquences et actions à mener pour limiter le phénomène et ses impacts , de manière objective et compréhensible par tous.

Cellule (Marie Gueydon de Dives) - © Filature du Mazel  Paysage

PaysageCellule (Marie Gueydon de Dives)

L’œuvre Cellule est une architecture naturelle et une réalisation artificielle qui représente un passage entre les mondes intérieur et extérieur. Poser ou opposer en interrogeant les notions de limite, de porosité et d’ouverture.

Cette œuvre vous invite à entrer à l’intérieur et à ressentir l’extérieur. Être l’œil qui contemple, l’oreille qui reçoit, la conscience qui objective la réalité.

Le Portalet - nathalie.thomas  Flore

FlorePelouses et landes du sommet de l'Aigoual

Ici, seules les espèces pouvant se reproduire en cycle court peuvent s'implanter, en raison du climat souvent glacial. La lande est colonisée par les bruyères et les pins à crochets. Cette zone peu boisée à cause des vents violents, présente une analogie avec la végétation de l'étage subalpin composée de pelouses et de landes à bruyères et myrtilles.Elle est parfois qualifiée de pseudo-alpine.

Faune

FauneInterprétation Paysagère

Vue depuis Font de Trépaloup - nathalie.thomas  Flore

FloreL'évolution de la végétation

Au col se dresse un menhir de schiste. Au nord, dans le ravin de Trépaloup, des silex taillés témoignent de la fréquentation de cette région dès la préhistoire. Des analyses palynologiques (études de pollens fossilisés dans les tourbières) ont permis de reconstituer la végétation de l'Aigoual entre 8000 et 5000 av. J-.C. Le pin domine, accompagné du bouleau et du noisetier. Puis, le peuplement de pins diminue progressivement. Le climat humide se réchauffe et favorise l'extension du chêne et du noisetier. Enfin, le renforcement de humidité et de la nébulosité en altitude permet le développement du sapin et du hêtre. Dès la fin du 1er siècle av. J.-C., l'apparition d'un pourcentage important de graminées met en évidence le recul de la forêt en faveur des pâturages et des pelouses. C'est le début des grandes déforestations.

Forêt domaniale de l'Aigoual - © A. GRIFFON - Dpt30  Histoire

HistoireLe reboisement de l'Aigoual

Dès l'Age du Fer, l'Homme commence alors à faire reculer la forêt au profit des troupeaux. L'activité pastorale grignota le massif, mais l'exploitation des bois demeura plus ou moins contrôlée jusqu'à la Révolution française.

Après celle-ci, les forets furent surexploités pour satisfaire les besoins en bois des habitants (chauffage), des charbonniers et des industries en plein essor (verreries, forges, fonderies, mines, soieries). Avec les maladies qui touchèrent deux piliers de l'économie cévenole d'alors – le châtaignier (encre) et le ver a soie (pébrine) – la pression du pâturage transhumant, troisième pilier de cette économie, s'accentua également, avec un impact sur la végétation et sur les sols.

Ainsi, il ne restait plus en 1850, au maximum démographique des campagnes françaises, que 2200 hectares de bois sur ce qui allait devenir la forêt domaniale de l'Aigoual, majoritairement des taillis de hêtre. Le paysage était dominé par les herbes, les landes a callunes et genets et les rochers. La forêt était quasiment absente !

Cette situation très dégradée du couvert végétal avait également pour conséquences des crues catastrophiques dans les hautes vallées lors des épisodes pluvieux automnaux, et les particules de sol n'étant que très peu retenues par la végétation terminaient dans les cours d'eau a l'aval, contribuant même à une part non négligeable (5%) de l'ensablement du port de Bordeaux !

La mise en application sur le terrain des lois sur la restauration des terrains en montagne (1860, 1864 et 1882) par l'administration des Eaux et Forêts, sous la houlette de Georges FABRE, allait radicalement changer le paysage de l'Aigoual à partir de 1865 et réduire fortement les risques d'inondations catastrophiques. Sa réflexion sur l'adaptation des différentes essences aux conditions environnementales locales l'a conduit à mettre en place un réseau d'arboretums et à collaborer avec Charles FLAHAULT, directeur de l'Institut Botanique de Montpellier. Georges FABRE a su faire preuve de ténacité pour dépasser les réticences et oppositions, convaincre les populations locales ainsi que les propriétaires des terrains – habitant pour la plupart dans le Bas Languedoc – afin de pouvoir acheter les terrains sur lesquels seraient effectués les reboisements, et accompagner la transition entre une économie agricole en déclin et une économie nouvelle, plus forestière.

Cette forêt présente donc aujourd'hui un nouvel écosystème riche à l’échelle des temps géologiques.

Lobaria pulmonaria - © Mario Klesczewski  Milieu naturel

Milieu naturelVous avez dit "chourradou" ?

Balise n° 4

Ce hêtre remarquable de plus de 200 ans, appelé chourradou en occitan, tient son nom des moutons qui venaient chourrer, c’est-à-dire ruminer et se reposer sous son couvert ombragé. Ce type d’arbre (grande cavité, écorce décollée et bois mort ) accueille en particulier des insectes saproxyliques (mangeurs de bois mort) et des champignons. Sur un autre de ces vieux hêtres, en contrebas du sentier, se trouve un grand lichen appelé lobaria pulmonaria, caractérisé par ses grands besoins en eau et sa sensibilité à la pollution atmosphérique. Sa croissance est très lente et sa présence atteste de l’ancienneté de cette partie de la forêt.

Lis des Pyrénées - © J.-P. Grandmont  Milieu naturel

Milieu naturelJardin alpin

Balise n° 5

Le panneau illustre l'héritage du travail expérimental de Charles Flahault.

Faune

FauneJardin Alpin de Charles Flahaut

Charles Henri Marie Flahault, né à Bailleul le 3 octobre 1852 et mort à Montpellier le 3 février 1935) est un botaniste français, pionnier dans les domaines de la phytogéographie, de la phytosociologie, de l’écologie forestière et de la vulgarisation scientifique. Il est un des premiers à utiliser des concepts tels que l’association végétale, la notion de station (botanique), de relevé floristique. Il est l’auteur de nombreux travaux scientifiques majeurs, l’initiateur de la cartographe botanique et il est le premier, en France, à établir des liens forts et durables entre botanistes et forestiers. Il est en outre le fondateur de l’Institut de botanique de Montpellier, ville où il réside de 1881 à sa mort. Il est aussi le créateur, avec Georges Fabre, de l’arboretum de l'Hort de Dieu au mont Aigoual, et l’artisan passionné du reboisement de ce massif.

Histoire

HistoireChalet de Charles Flahaut

Chalet laboratoire en 2023 - © B. Algoët  Histoire

HistoireLe chalet, laboratoire de Charles Flahault

Balise n° 6

«Et qui sait si quelque généreux mécène ne voudra pas un jour que nos étudiants trouvent, à l’Hort de Dieu même, un toit hospitalier ? J’y vois, dès maintenant, comme si elle s’y élevait, la petite maison largement éclairée vers la Méditerranée avec sa salle de travail au rez-de-chaussée, sa grande cheminée autour de laquelle on débat à la veillée les problèmes scientifiques...». (Charles Flahault, 1904)

Ce chalet, construit l'année suivante, a permis d’aménager un jardin botanique, un potager d’altitude et une pépinière à proximité. Malgré la fermeture du milieu par la forêt, certaines plantes introduites à l’époque se sont maintenues jusqu’à aujourd’hui : lis des Pyrénées, grande astrance…

Collection de l'Hort de Dieu - © B. Algoët  Milieu naturel

Milieu naturelL'acclimatation d'une espèce végétale

Balise n° 7

Fabre et Flahault ont poursuivi deux objectifs : l’étude de l’adaptation de certaines essences forestières au climat cévenol et l’étude des végétaux dans leur rapport avec les conditions environnementales. Certaines espèces végétales sont mieux adaptées que d’autres au climat cévenol. Ainsi, les sapins méditerranéens et le douglas s’en sortent très bien, comme globalement l’ensemble des espèces originaires d’Europe, d’Asie mineure et de l’ouest de l’Amérique du Nord. À l’opposé, les espèces d’Asie orientale et de l’est de l’Amérique du Nord dépérissent. Par son travail, le botaniste pose les bases de la phytosociologie, qui étudie l’agencement des plantes par communautés, en fonction des conditions du milieu.

Renouée - © Valère Marsaudon  Flore

FloreEspèce invasive : la renouée (fallopia japonica)

Balise n° 8

La renouée des îles Sakhaline, tout comme la renouée du Japon, est une plante invasive : elle n’est pas dans son milieu d’origine et se développe au détriment d’autres espèces le long des routes et sur les berges de nombreux cours d’eau. Un projet de « zone test » visant la limitation de l’espèce est à l’étude à l’Hort de Dieu, poursuivant ainsi la vocation expérimentale de cet arboretum.. On tente d'empêcher la prolifération de la renouée par arrachage, destruction des rhizomes ou bâchage.

Stèle homage aux botanistes et forestiers - © B. Algoët  Histoire

HistoireHistoire de botanistes

Balise n° 9

La particularité de ce lieu lui valut son nom de « jardin de Dieu » (Hortus Dei). Depuis le XVIe siècle, l’Aigoual permet aux botanistes de recueillir des espèces rares qui alimentent les herbiers et les relevés botaniques. Certaines espèces étaient également récoltées pour leurs vertus médicinales que l’on nommait « vertus des simples », terme retrouvé dans une carte manuscrite des Cévennes du début du XVIIIe siècle. En 1936 fut inaugurée cette stèle à la mémoire des nombreux botanistes qui ont contribué à l’avancée des sciences, sur le site de l’Hort de Dieu.

Observatoire du Mont Aigoual - © A. GRIFFON - Dpt30  Patrimoine

PatrimoineL'Observatoire du Mont Aigoual

Le mont Aigoual est d’un point de vue climatique à la fois sous l’influence de l’océan Atlantique et de la Méditerranée, ce qui en fait un site particulièrement intéressant. Déjà en 1882, Georges Fabre, soutenu par le colonel (futur général) François Perrier, propose la construction d’« une station de recherches météorologiques et forestières » afin d’étudier le climat très particulier du mont Aigoual. Le projet est approuvé en 1886 et la construction durera de 1887 à 1894.

La Commission météorologique du Gard a vu le jour en 1879. Les premières observations seront faites par des bénévoles. Ils sont dix-sept, membres de la Commission ou membres correspondants. Les observations se font deux fois par jour, à neuf heures du matin et à six heures du soir.

Dès la fin du XIXe siècle, Georges Fabre, membre du Club cévenol fondé en 1894, veut favoriser le tourisme, alors en plein essor, dans le massif de l’Aigoual qui devient un haut lieu de loisirs, parcouru en automobile, à pied ou en skis, comme en attestent les premiers livres d’or. C’est à cette époque que sont alors construits une table d’orientation, un refuge, et enfin le Grand Hôtel.

Cette station, aujourd’hui appelée Observatoire de l’Aigoual, enregistre depuis 1894 des données météorologiques dont des étonnants records de rafales de vent (360 km/h en novembre 1968). L’ Observatoire de l’Aigoual est en cours de réhabilitation depuis 2019 et propose à ce jour au grand public une exposition sur le Changement climatique.

Observatoire Mont Aigoual - Delphine Bourrié  Patrimoine

PatrimoineLe Climatographe - Observatoire du Mont Aigoual

Le Climatographe est situé à 1567 mètres d'altitude au sommet du Mont Aigoual. Il est le point culminant du département du Gard et domine le versant sud de l'arc cévenol. Un nouvel outil d’identité territoriale et de proximité au changement climatique.

L'Aigoual sous la neige - © Météosite du Mont Aigoual  Histoire

HistoireMétéosite de l'Aigoual

Inaugurée en 1894, cette infrastructure constitue le dernier observatoire météorologique de montagne habité en France. Son histoire est étroitement liée au reboisement de la forêt de l'Aigoual. Il est devenu une station météo performante avec un parc à instruments moderne de test des appareils de mesures en conditions extrêmes, en même temps qu'une exposition-musée sur la météorologie. Cette exposition de 800 m2 vous en dira un peu plus sur la climatologie de L'Aigoual et plus généralement sur la météorologie.

Assise (Marie-Hélène Richard) - © Filature du Mazel  Paysage

PaysageAssise (Marie-Hélène Richard)

Les chemins ouvrent loin des villes la voie à de nouveaux rythmes. Une autre vision de la vie ou le temps nous donne la respiration de la contemplation, des pierres, des arbres et des ciels omniprésents. Une expérience physique du face à face avec la nature. Un banc de bois et de branches dont le dossier s’affine et s’élève vers le ciel comme pour redevenir arbre.

Point de vue

Point de vueVallée de l'Herault

Forêt de l'Aigoual - © Gaël Karczewski  Histoire

HistoireTerrain d’expérimentation pour les botanistes

Balise n° 1

L’Hort de Dieu situé à 1 300 mètres d’altitude est marqué par un climat extrême. Ce site d’une richesse exceptionnelle est un terrain d’étude et d’expérimentation privilégié pour les botanistes. Les collections d’arbres ayant un peu plus de 100 ans, un certain nombre d’entre eux dépérissent, soit du fait de leur grand âge, soit en raison de leur inadaptation au massif. On compte aujourd’hui 75 espèces sur les 140 testées depuis un siècle. C’est pour conserver l’intérêt de ce lieu patrimonial que l’Office national des forêts a engagé avec le Parc national des Cévennes une réflexion sur le renouvellement des collections.

le Pole Nature de l'Aigoual - Béatrice Galzin  Milieu naturel

Milieu naturelPôle nature 4 saisons

Le Pôle nature 4 saisons du massif de l’Aigoual propose un espace d’activités de pleine nature en toutes saisons, au cœur du Parc national des Cévennes, dominé par le sommet mythique du Mont Aigoual (1570m). Venez découvrir notre réseau de randonnées multi-activités (à pied, à cheval, en vélo) mais aussi en VTT ou avec un âne suivant votre envie !

En jouant, vos enfants peuvent découvrir la course d’orientation ou le géocaching. Pour les plus sportifs, des circuits de trail, à faire au pas de course ,ont été aménagés !

Amateurs de vélo de route, nous avons créé pour vous des circuits pour découvrir nos villages et nos vallées, avec différents niveaux de difficulté.

Chut ! Plus un bruit ! Les passionnés de faune sauvage se sont postés pour observer les mouflons et autres animaux sauvages.

Et si vous voulez juste faire une balade tranquille sur le massif, la voie de découverte « les balcons de l’Aigoual » est faite pour vous ! Des haltes de détente et d’information jalonnent ce parcours de 4,5 km avec seulement 150 m de dénivelé !

Au plaisir de vous croiser sur nos chemins….

Arbre feuille (Alain Bernegger) - © Filature du Mazel  Flore

FloreArbre feuille (Alain Bernegger)

Les Arbres-feuilles utilisent la structure nervurée pour établir une résonance graphique entre l’arbre et la feuille. Le changement d’échelle joue comme l’écho inversé de cette structure fractale. Au changement de saison, les rameaux dénudés opposeront leur hiver à l’été éternel des Arbres-feuilles.

Description

1) À Cabrillac tourner à droite, direction col Salidès, par la D19. Après le Col, prendre la D907 jusqu’à St-André de Valborgne.

2) Traverser le village de St-André de Valborgne et tourner à droite par la D10, direction Valleraugue, en passant par les cols de l’Espinas et du Pas.

3) À Valleraugue, retour au col de La Serreyrède par la D986, en passant par L’Espérou, puis suivre la D269 jusqu’à Prat-Peyrot.

- Départ : Station Prat-Peyrot

- Arrivée : Station Prat-Peyrot

- Communes traversées : Saint-André-de-Valborgne, Bassurels, Rousses, Gatuzières, Meyrueis, Val-d'Aigoual et Les Plantiers

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

Lieux de renseignement

Maison du tourisme et du Parc national, Florac

Place de l'ancienne gare, N106, 48400 Florac-trois-rivières

Une expo interactive présente le Parc national des Cévennes et ses actions.

Sur place : Une boutique, librairie découverte et produits siglés PNC.

Ouvert toute l'année (se renseigner sur les jours et horaires en saison hivernale).

Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes, Saint-André-de-Valborgne

les quais, 30940 Saint-André-de-Valborgne

Les relais d'information sont des offices de tourisme partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes, Valleraugue

7 quartier des Horts, 30570 Valleraugue

Les relais d'information sont des offices de tourisme partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Accès routiers et parkings

Stationnement :

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité19

- Prestataires pleine nature

- Sites de visites

- Prestataires pleine nature

Prestataires pleine nature

Cévennes Randos - Parfum d'Aigoual

Venez découvrir l'Aigoual et ses multiples richesses en randonnées organisées à la carte, itinérantes entre Aigoual, Causses et Cévennes. Je propose de la marche nordique, des sorties nocturnes, de la rando en raquettes, et d'autres activités... - Prestataires pleine nature

- Sites de visites

Sites de visites

Le Climatographe - Observatoire du Mont Aigoual

Le Climatographe est situé à 1567 mètres d'altitude au sommet du Mont Aigoual. Il est le point culminant du département du Gard et domine le versant sud de l'arc cévenol.

Un nouvel outil d’identité territoriale et de proximité au changement climatique. - Sites de visites

- Produits du terroir

- Office de tourisme

- Prestataires pleine nature

Prestataires pleine nature

Randonnées raquettes - Cévennes Randos -Parfum d'Aigoual

Venez découvrir l'Aigoual et ses multiples richesses en randonnées organisées à la carte, itinérantes entre Aigoual, Causses et Cévennes. Je propose de la marche nordique, des sorties nocturnes, de la rando en raquettes, et d'autres activités...