Descente de Meyrueis - VTT n°11

Les 44 patrimoines à découvrir

Cellule (Marie Gueydon de Dives) - © Filature du Mazel  Paysage

PaysageCellule (Marie Gueydon de Dives)

L’œuvre Cellule est une architecture naturelle et une réalisation artificielle qui représente un passage entre les mondes intérieur et extérieur. Poser ou opposer en interrogeant les notions de limite, de porosité et d’ouverture.

Cette œuvre vous invite à entrer à l’intérieur et à ressentir l’extérieur. Être l’œil qui contemple, l’oreille qui reçoit, la conscience qui objective la réalité.

Observatoire de l'Aigoual - nathalie.thomas  Histoire

HistoireL’observatoire météorologique - Le climatographe

Inauguré en 1824, l'observatoire météorologique a été construit à l'initiative de Georges Fabre, l'un des pionniers du reboisement de l'Aigoual. Son travail avec le botaniste Charles Flahaut a permis la création de l'arboretum de l'Hort de Dieu. Les premiers relevés météorologiques étaient effectués par les agents des Eaux et Forêts (actuel ONF). A partir de 1943, l'observatoire est géré par l'Office National Météorologique, dernier observatoire de montagne habité en permanence. Aujourd'hui il est géré par la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaire, qui a installé un centre d'interprétation et de sensibilisation de l'évolution du climat et du changement climatique (Le Climatographe). Cette exposition interactive vise à présenter les causes, conséquences et actions à mener pour limiter le phénomène et ses impacts , de manière objective et compréhensible par tous.

Tempus fugit (Fiona Paterson, Donald Buglass) - © Natacha Maltaverne  Histoire

HistoireTempus fugit (F.Paterson, D.Buglass)

Le temps fuit, la conscience crie, la mort menace, le ciel sollicite, l’enfer gronde et l’homme dort. Ici les effets du temps et des éléments naturels transforment le bois de l’œuvre, tout est un éternel recommencement au rythme des heures qui passent. Combien de temps avons-nous avant que tout soit perdu et qu’il soit trop tard pour réparer les dégâts ? La nature continuera sa route et effacera les traces des Hommes sur terre.

Observatoire Mont Aigoual - Delphine Bourrié  Patrimoine

PatrimoineLe Climatographe - Observatoire du Mont Aigoual

Le Climatographe est situé à 1567 mètres d'altitude au sommet du Mont Aigoual. Il est le point culminant du département du Gard et domine le versant sud de l'arc cévenol. Un nouvel outil d’identité territoriale et de proximité au changement climatique.

Assise (Marie-Hélène Richard) - © Filature du Mazel  Paysage

PaysageAssise (Marie-Hélène Richard)

Les chemins ouvrent loin des villes la voie à de nouveaux rythmes. Une autre vision de la vie ou le temps nous donne la respiration de la contemplation, des pierres, des arbres et des ciels omniprésents. Une expérience physique du face à face avec la nature. Un banc de bois et de branches dont le dossier s’affine et s’élève vers le ciel comme pour redevenir arbre.

L'Aigoual sous la neige - © Météosite du Mont Aigoual  Histoire

HistoireMétéosite de l'Aigoual

Inaugurée en 1894, cette infrastructure constitue le dernier observatoire météorologique de montagne habité en France. Son histoire est étroitement liée au reboisement de la forêt de l'Aigoual. Il est devenu une station météo performante avec un parc à instruments moderne de test des appareils de mesures en conditions extrêmes, en même temps qu'une exposition-musée sur la météorologie. Cette exposition de 800 m2 vous en dira un peu plus sur la climatologie de L'Aigoual et plus généralement sur la météorologie.

Observatoire du Mont Aigoual - © A. GRIFFON - Dpt30  Patrimoine

PatrimoineL'Observatoire du Mont Aigoual

Le mont Aigoual est d’un point de vue climatique à la fois sous l’influence de l’océan Atlantique et de la Méditerranée, ce qui en fait un site particulièrement intéressant. Déjà en 1882, Georges Fabre, soutenu par le colonel (futur général) François Perrier, propose la construction d’« une station de recherches météorologiques et forestières » afin d’étudier le climat très particulier du mont Aigoual. Le projet est approuvé en 1886 et la construction durera de 1887 à 1894.

La Commission météorologique du Gard a vu le jour en 1879. Les premières observations seront faites par des bénévoles. Ils sont dix-sept, membres de la Commission ou membres correspondants. Les observations se font deux fois par jour, à neuf heures du matin et à six heures du soir.

Dès la fin du XIXe siècle, Georges Fabre, membre du Club cévenol fondé en 1894, veut favoriser le tourisme, alors en plein essor, dans le massif de l’Aigoual qui devient un haut lieu de loisirs, parcouru en automobile, à pied ou en skis, comme en attestent les premiers livres d’or. C’est à cette époque que sont alors construits une table d’orientation, un refuge, et enfin le Grand Hôtel.

Cette station, aujourd’hui appelée Observatoire de l’Aigoual, enregistre depuis 1894 des données météorologiques dont des étonnants records de rafales de vent (360 km/h en novembre 1968). L’ Observatoire de l’Aigoual est en cours de réhabilitation depuis 2019 et propose à ce jour au grand public une exposition sur le Changement climatique.

Forêt de l'Aigoual - © Gaël Karczewski  Histoire

HistoireTerrain d’expérimentation pour les botanistes

Balise n° 1

L’Hort de Dieu situé à 1 300 mètres d’altitude est marqué par un climat extrême. Ce site d’une richesse exceptionnelle est un terrain d’étude et d’expérimentation privilégié pour les botanistes. Les collections d’arbres ayant un peu plus de 100 ans, un certain nombre d’entre eux dépérissent, soit du fait de leur grand âge, soit en raison de leur inadaptation au massif. On compte aujourd’hui 75 espèces sur les 140 testées depuis un siècle. C’est pour conserver l’intérêt de ce lieu patrimonial que l’Office national des forêts a engagé avec le Parc national des Cévennes une réflexion sur le renouvellement des collections.

Le Portalet - nathalie.thomas  Flore

FlorePelouses et landes du sommet de l'Aigoual

Ici, seules les espèces pouvant se reproduire en cycle court peuvent s'implanter, en raison du climat souvent glacial. La lande est colonisée par les bruyères et les pins à crochets. Cette zone peu boisée à cause des vents violents, présente une analogie avec la végétation de l'étage subalpin composée de pelouses et de landes à bruyères et myrtilles.Elle est parfois qualifiée de pseudo-alpine.

Troupeau au sommet de l'Aigoual - © Nathalie Thomas  Flore

FloreSommet de l'Aigoual

À 1 565 m d’altitude ici, le climat est rude : les conditions sont les mêmes qu’à 2 000 m ailleurs, avec seulement quatre mois « hors gel ». Le vent est supérieur à 60 km/h 265 jours par an, et la température moyenne annuelle est de 4,8°C. Les arbres n’ont pas le temps d’accomplir l’ensemble de leur cycle vital. On retrouve donc ici les formations végétales des zones de montagne : celles des pelouses à caractère subalpin.

Archéosmart (Marc Limousin) - © Filature du Mazel  Archéologie

ArchéologieArchéosmart (Marc Limousin)

Des empreintes de Smartphones affleurent sur des rochers : des fossiles du temps présent qui deviendront des énigmes pour les temps futurs. Ces pierres gravées, à l’instar des cupules et autres témoignages rupestres de la région, nous dévoilent l’histoire révélée dans la matière et résonnent avec cette formule de Malraux : « L’avenir est un présent que nous fait le passé ».

Point de vue

Point de vueVallée de l'Herault

le Pole Nature de l'Aigoual - Béatrice Galzin  Milieu naturel

Milieu naturelPôle nature 4 saisons

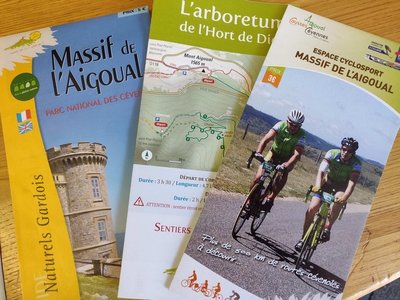

Le Pôle nature 4 saisons du massif de l’Aigoual propose un espace d’activités de pleine nature en toutes saisons, au cœur du Parc national des Cévennes, dominé par le sommet mythique du Mont Aigoual (1570m). Venez découvrir notre réseau de randonnées multi-activités (à pied, à cheval, en vélo) mais aussi en VTT ou avec un âne suivant votre envie !

En jouant, vos enfants peuvent découvrir la course d’orientation ou le géocaching. Pour les plus sportifs, des circuits de trail, à faire au pas de course ,ont été aménagés !

Amateurs de vélo de route, nous avons créé pour vous des circuits pour découvrir nos villages et nos vallées, avec différents niveaux de difficulté.

Chut ! Plus un bruit ! Les passionnés de faune sauvage se sont postés pour observer les mouflons et autres animaux sauvages.

Et si vous voulez juste faire une balade tranquille sur le massif, la voie de découverte « les balcons de l’Aigoual » est faite pour vous ! Des haltes de détente et d’information jalonnent ce parcours de 4,5 km avec seulement 150 m de dénivelé !

Au plaisir de vous croiser sur nos chemins….

Nids (Céline Pialot) - © E. Fréget  Faune

FauneLes nids (Céline Pialot)

Petit à petit l’oiseau fait son Nid, Nid douillet, Nid d’ange ou nid de guêpe…

A l’instar de l’oiseau, l’artiste a récolté les matériaux offerts par la nature et les a agencés pour construire trois nids, trois refuges, trois cercles qui renvoient à la perfection et invitent à la méditation.

Arbre feuille (Alain Bernegger) - © Filature du Mazel  Flore

FloreArbre feuille (Alain Bernegger)

Les Arbres-feuilles utilisent la structure nervurée pour établir une résonance graphique entre l’arbre et la feuille. Le changement d’échelle joue comme l’écho inversé de cette structure fractale. Au changement de saison, les rameaux dénudés opposeront leur hiver à l’été éternel des Arbres-feuilles.

Bassin versant (Xavier Réche) - © Filature du Mazel  Eau

EauBassin versant (Xavier Rèche)

Par son implantation et son nom, cette installation évoque la ligne de partage des eaux Atlantique/Méditerranée toute proche. Une « embarcation », réduite à la structure de sa charpente en suspens, sans les bordés ni le plat-bord, s’incline dans la direction des eaux de ruissellement. Elle souligne les traces des premières ramifications d’un immense réseau hydrographique.

Gardien des bois (Raphaël Daynié) - © Filature du Mazel  Flore

FloreGardien des bois (Raphaël Daynié)

Ce gardien évoque un lien possible, rêvé, dans lequel l’homme se considère comme un élément de la nature, œuvrant pour un développement en étroite union avec son environnement. Ce gardien des bois, dominant la vallée de l’Aigoual, est construit avec les matériaux naturels prélevés sur place, touchant délicatement un arbre encore vivant.

Faune

FauneBois de Hetre

Le Hêtre commun, Fagus sylvatica, couramment désigné simplement comme le hêtre est une espèce d'arbres à feuilles caduques, indigène d'Europe, appartenant à la famille des Fagaceae, tout comme le chêne et le châtaignier.

Il est l'une des principales essences constitutives des forêts tempérées caducifoliées d'Europe où on peut le trouver en peuplements exclusifs de hêtraies pures ou le plus souvent associé à d'autres espèces majeures dans des forêts feuillues, principalement avec le Chêne rouvre, ou dans des forêts mixtes avec le sapin blanc ou l'Épicéa commun.

C'est une essence bioindicatrice d'un climat tempéré humide. Les forestiers en pratiquent de longue date la sylviculture pour produire du bois de futaie principalement destiné à l'ameublement. Il est également utilisé comme source de bois de chauffage, surtout en zone de montagne.

Point de vue

Point de vueLa lozère pour Horizon.

L'Orée (Yoann Crépin) - © Filature du Mazel  Savoir-faire

Savoir-faireL'Orée (Yoann Crépin)

Une porte, l’ouverture vers un parcours d’art dans la nature.

Fusionner et interagir avec l’environnement pour jouer avec les saisons, le temps, la lumière et l’apesanteur. Laisser l’homme s’exprimer à travers la nature et laisser la nature s’exprimer à travers l’homme, une interaction nécessaire, une imprégnation fusionnel qui inspire la découverte d’un autre monde.

Vue plongeante sur la vallée de l'Hérault - Arnaud.Bouissou  Eau

EauCapture de rivières

Les précipitations violentes et la forte pente des torrents méditerranéens, provoquent une érosion régressive (vers l'amont) des vallées où ces derniers coulent. Cette érosion inverse le sens d'écoulement du torrent et produit ainsi, au bénéfice du versant méditerranéen, la « capture » du cours d'eau qui jusque là s'écoulait vers l'océan. L'Hérault et ses cascades en sont un exemple, la capture se situant au niveau des cascades. L'Hérault et le ruisseau de la Dauphine coulaient auparavant par l'Espérou vers la Dourbies... Des galets de rivière trouvés autour du village par des géologues attestent de l'existence d'un cours d'eau dans le passé.

Corniche des Cévennes - © JM André  Patrimoine

PatrimoineCausses et Cévennes

Paysages culturels, vivants et évolutifs de l'agro-pastoralisme méditerranéen

Le pic noir - Jean-Pierre.Malafosse  Faune

FaunePic noir

Le plus grand de nos pics, le Pic noir est réapparu sur le massif en 1936. Agrippé au bois et en appui sur sa queue très rigide, il creuse dans le tronc d'un hêtre de bon diamètre (plus de 30 cm) la "loge" dans laquelle il se reproduira .Elle doit être située à plus de six mètres du sol, son entrée ovale faisant face à un espace dégagé pour un envol facile. La nourriture doit se trouver en abondance: fourmilières, résineux morts ou malades que le Pic noir crible de trous pour en extraire des larves; des pommes de pin ou d'épicéas qu'il coince dans ces trous pour en extraire les graines. Peut- être entendrez vous son cri, un "trrruuu, trrruuu" puissant !

Chemin dans la forêt - Michel Monnot  Milieu naturel

Milieu naturelLe hêtre et la forêt de l’Aigoual

Le hêtre constitue la principale essence de la forêt de l’Aigoual, riche par ailleurs de nombreuses espèces adaptées à la diversité des sols et des expositions du massif. Comme chez la plupart des feuillus, lorsqu’on coupe le hêtre, la souche émet de nombreuses nouvelles tiges ou « rejets ». Le forestier sélectionne alors les meilleures pour du bois d’œuvre qui sera transformé en meubles, et exploite les autres en bois de chauffage. En vieillissant, il peut atteindre des dimensions remarquables, comme le hêtre de la forêt du Suquet sur la commune de Camprieu, souvenir de la forêt initiale qui a traversé les siècles, avec 6 mètres de circonférence et 25 mètres de hauteur !

Col de la Caumette - nathalie.thomas  Histoire

HistoireLa route du sel

La Caumette se trouve sur une ancienne route du sel. De l'antiquité à nos jours, le sel fut une marchandise précieuse, servant à la conservation des aliments et au tannage des peaux. Le sel a toujours fait l'objet de commerce et de taxes lors de son transport entre le littoral méditerranéen et l'intérieur des terres.La guérite au col, bâtie au XVIe ou XVIIe siècle, fut construite sur une de ces routes à la jonction stratégique de plusieurs chemins, pour la perception de la "gabelle" et la surveillance de la contrebande.

Route Royale - Béatrice Galzin  Histoire

HistoireDes chanoines à la route Royale

Avez-vous remarqué que nous étions sur un très ancien chemin ?

Replongeons-nous dans l’histoire… Vers l’an mille, cette route appelée « Camin Ferrat » était utilisée par les transhumants, les pèlerins et les marchands entre Meyrueis et le Vigan. Son tracé partant du Vigan passait à Mandagout, l'Espérou, le col de la Serreyrède et descendait par l'abbaye du Bonheur pour remonter à la Croix de Fer avant d’atteindre Meyrueis. Cette importante voie muletière permettait des échanges entre la Méditerranée et le Massif Central. Le baron de Roquefeuil, seigneur de la région, aménagea une abbaye en contrebas, dans la vallée du Bonheur, pour secourir les voyageurs perdus dans la montagne. A la fin du XIe siècle, il fonda une communauté religieuse de 6 chanoines qui assuraient des offices et qui, par mauvais temps, sonnaient la « cloche des égarés » à heures régulières pour guider les passants en péril. L’abbaye fût abandonnée en 1790. Au XVIIIe siècle, le « Camin Ferrat » fut délaissé au profit de la route Royale que nous suivons depuis le col de la Caumette jusqu’à Meyrueis. Ce nouveau tracé passait au col de la Serreyrède et continuait jusqu'au col de la Caumette pour suivre ensuite les crêtes. Ce mur que nous longeons entre la Caumette et la Croix de Fer est-il un vestige de la route Royale ? Ou bien la limite du domaine de l’abbaye du Bonheur ? Le secret reste entier, nos ancêtres seulement connaissent cette histoire…

Zone humide - Béatrice Galzin  Eau

EauZone humide

Écoute ! On entend de l’eau !

Au-dessus du chemin, l’eau s’écoule doucement... C’est une zone humide, un espace fragile à protéger. La tourbière est constituée de joncs, de laîches et de nombreuses mousses, comme la sphaigne. Une grande quantité d’insectes y logent, comme le criquet ensanglanté et des libellules, ainsi que la grenouille rousse. Ici, si nous ne faisons pas de bruit, nous pouvons entrevoir des biches et d’autres animaux qui viennent se rafraîchir…

Col de la croix de fer - nelly Carel  Histoire

HistoireCol de la Croix de Fer

Au col de la Croix de Fer, croisement stratégique de plusieurs voies, une auberge-relais d’affenage accueillait les voyageurs. Cette magnifique ruine avec ses deux voûtes imposantes était aussi une importante ferme, propriété du baron de Roquedols. Elle se situe à la limite des communes de Meyrueis et de St Sauveur-Camprieu sur le tracé du « Camin Ferrat » et de la route Royale. Au temps des persécutions religieuses, le prédicant François Vivens* organisait des assemblées protestantes clandestines dans le vallon juste en contrebas des bâtiments. (*Vivens a été tué en 1692, 10 ans avant la guerre des Camisards)

La Pierre Plantée - Béatrice Galzin  Histoire

HistoirePierre plantée

Depuis les temps anciens, tout au long du Camin Ferrat se dressent des pierres, bornes directionnelles signalant un carrefour. Elles marquaient surtout la limite des territoires entre deux paroisses. Depuis la création des départements en 1790, elles jalonnent les limites entre Gard et Lozère.

Le pic épeiche - Régis Descamps  Faune

FaunePic épeiche (Dendrocopos major)

Un pic épeiche tambourine sur du bois creux et cela résonne de loin, plus fort qu'un chant d'oiseau. Ni chant, ni cri, ce bruit est produit par des coups de becs répétés à très grande vitesse. Tambouriner n'est pas lié à la recherche de nourriture, ni au creusement d'une loge. Il semble que ce soit un acte de communication sociale à l'approche de la période de reproduction. Après, cela reste une activité sonore de marquage de territoire. Le bec des pics est particulièrement résistant aux chocs et pousse continuellement pour compenser son usure. Ces chocs violents contre le bois sont amortis par une ossature crânienne épaisse parfaitement adaptée à ce travail de percussionniste des troncs. Sur l'avant du crâne, entre celui-ci et le bec, le pic est équipé d'un véritable amortisseur formé par un coussin souple et cartilagineux.

La piste en forêt - Michel Monnot  Histoire

HistoireLes Commandeurs

Vous êtes sur le chemin de crêtes dit des « cimes des Commandeurs ». C'est l'ultime trace qui témoigne d'une terre ayant appartenu dès 1312 aux Hospitaliers de Saint-Jean puis aux chevaliers de l'ordre de Malte, basés au hameau tout proche de Servillières. C'était « la commanderie de Meyrueis et de Servillières ». Vous êtes ici sur la limite entre le Gard et la Lozère, matérialisée par cette pierre plantée. Ce chemin de crête est appelé la draille du parc à loup, variante millénaire du chemin de transhumance de la « collectrice de la Lusette » entre l'Espérou et Meyrueis. Les troupeaux faisaient une halte dans un espace fermé et sécurisé des loups.

L'arbre et la vie - Gaël Karczewski  Savoir-faire

Savoir-faireGestion de la forêt

La forêt de l’Aigoual.

Ici,le bois récolté est issu d'une forêt reboisée dès la fin du XIXe siècle après une période de surpâturage. Cette forêt, comme tous les êtres vivants, naît, grandit et meurt. Les forestiers sont là pour la gérer et accompagner son développement dans le respect des lois de la nature. Ils récoltent les arbres avant leur mort pour laisser la place aux jeunes. Leurs troncs alimentent toute une filière économique, du bûcheron au débardeur, au scieur, jusqu’au menuisier ou à l'ébéniste. Le bois vous accompagne ainsi tout au long de la vie, depuis votre berceau, vos meubles, vos menuiseries, votre charpente, jusqu’à votre cercueil.

Forêt de l'Aigoual entre le col des Ubertes et Roquedols - eddie.balaye  Milieu naturel

Milieu naturelProduire et protéger

Balise n° 4

Des arbres coupés et des branches laissées à même le sol dans un espace protégé ? Cela peut sembler surprenant mais sur le domaine de Roquedols, la forêt a toujours eu une vocation de production. Déjà au XIXe siècle, messieurs Breuil, Dayre et Jouve ont exploité les bois de Roquedols de façon intensive. Aujourd'hui, les coupes d'arbres sont planifiées dans un plus grand respect de la biodiversité. Ici la forêt est vivante, son aspect évolue au fil des interventions humaines.

L'ancien béal - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement  Histoire

HistoireEntre labeur et oisiveté

Balise n° 3

L'homme a façonné le domaine au gré de ses besoins et de ses envies. À Roquedols, on a jadis pratiqué l'irrigation des cultures avec l'eau du ruisseau des Pauchètes. D'ailleurs, le chemin qui semble étroit et pierreux suit le tracé d'un ancien béal, petit canal d'irrigation. Bien plus tard, des aménagements d'agréments ont été entrepris avec cette belle arcade...construite sur les vestiges du mur d'un ancien cimetière protestant !

Stèle du chantier n°19, « les jeunes forestiers de Roquedols » - © Dominique Meuret  Histoire

HistoireLa jeunesse endoctrinée

Sur la route de Ferrussac, une stèle fut élevée par l’association des Anciens des chantiers de jeunesse.

Ces chantiers de jeunesse avaient été instaurés par le gouvernement de Vichy en juillet 1940, afin d’assurer en zone libre et durant 8 mois, la formation physique et doctrinale des jeunes gens que les circonstances exemptaient du service militaire. Environ 6000 jeunes du chantier n° 19, « les jeunes forestiers de Roquedols», étaient disséminés aux alentours de Meyrueis. Ils y réalisaient des travaux forestiers et fabriquaient du charbon de bois. Les chantiers fonctionnèrent de 1940 à 1944.

Jardins à la française - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement  Histoire

HistoireLe jardin à la française et les bâtiments

Balise n° 7

Il fait bon vivre à Roquedols à la fin du XIXe siècle ! Madame Dol transforme le domaine : allée de marronniers et jardin à la française agrémentent la promenade. On en oublierait presque le passé agricole et forestier du domaine mais les bâtiments, anciennes dépendances de la ferme puis scierie, en sont les témoins encore bien visibles.

Coll. Ph. Chambon  Histoire

HistoireLe château de Roquedols

Balise n° 6

Ancien domaine agricole, la ferme traditionnelle du XIVe siècle a évolué en château au XVIe siècle. En regardant ce quadrilatère avec ses quatre tours : la tour de gauche se distingue de celle de droite... La forme du perron à l'entrée semble différente des autres parties du monument... Le château a subi de nombreuses transformations jusqu'au XXe siècle mais le domaine de Roquedols a toujours gardé sa vocation agricole. Les propriétaires qui se sont succédé ont investi les lieux de différentes manières : les Dupont de Bossuges accueillaient des assemblées protestantes secrètes (XVIIIe siècle) et Madame Dol a transformé le domaine en résidence de charme (fin XIXe-début XXe siècle). Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château a servi de refuge pour les services forestiers et de dépôt d’œuvres d'art. Il fait aujourd'hui le bonheur des promeneurs en quête de fraîcheur !

Séquoïa - © Elodie Mazel  Histoire

HistoireLes géants de la forêt

Balise n° 5

Pour pouvoir contempler tous ces géants, il faut se tordre le cou et lever les yeux vers le ciel ! Le plus remarquable est un séquoia géant originaire de Californie. Il a été introduit à Roquedols pour des raisons esthétiques et un certain goût de l'exotisme tandis qu'autour de lui, la présence de nombreux sapins pectinés révèle des ambitions différentes. Vers 1840, les propriétaires du domaine ont créé une pépinière pour pouvoir cultiver beaucoup d'essences. Elle a été entretenue jusque dans les années 1980.

© A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement  Histoire

HistoireRoquedols ou le génie littéraire

Balise n° 2

« Ce n'est pas un palais : c'est un simple castel, un castel cévenol, un château d'un pays rude et austère. Adossé à des collines boisées, il se dresse dans un creux d'où la vue s'étend à l'aval sur la vallée » (Jeannin, 1961). Du haut de ce pigeonnier, le promeneur revêt facilement l'âme d'un poète. Le domaine de Roquedols et la forêt de l'Aigoual ont inspiré de nombreux auteurs. Au XIXe siècle, Fabre d'Olivet invente un chant de troubadour : afin de pouvoir récupérer son château et épouser sa promise, Ponce de Meyrueis doit s'emparer d'un glaive détenu par de terribles brigands. Après de multiples péripéties, Ponce et Rose sont réunis et peuvent vivre leur amour.

Le Pigeonier - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement  Histoire

HistoirePigeonnier

Balise n° 2

Le pigeonnier a perdu son agencement intérieur pourvu de nichoirs. Le toit en décalé permettait aux volatiles de se mettre au soleil l'hiver, tout en étant abrités du vent du nord. À Roquedols comme ailleurs, seuls les nobles avaient le droit d'élever les pigeons qui étaient recherchés pour leur chair mais aussi pour leur fiente qui constituait un puissant engrais.

Forêt de Roquedols - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement  Milieu naturel

Milieu naturelDes résineux et des feuillus

Balise n° 1

Dans la forêt de Roquedols, sapins et hêtres se côtoient à merveille. Des résineux et des feuillus, ensemble ? Ce mélange n'est pas totalement dû au hasard... Cette forêt n'est pas un espace sauvage, elle est cultivée pour maintenir la diversité des essences. À Roquedols, on peut contempler des résineux comme le sapin, le mélèze, l'épicéa, mais aussi des feuillus : hêtre, érable et frêne. Des trouées sont créées dans la forêt pour offrir aux arbres toute la lumière dont ils ont besoin pour se développer.Document associé

Le centre de Meyrueis et sa tour - Béatrice Galzin  Architecture

ArchitectureLe village de Meyrueis

La situation géographique de Meyrueis, bourg lové entre le massif de l’Aigoual, le causse Noir et le causse Méjean, est remarquable. Le « Camin Ferrat » franchit ici la Jonte. Les pèlerins et les troupeaux transhumants faisaient halte au village avant de poursuivre leur chemin. De nombreux marchands fréquentaient ses importantes foires. Flânez dans les ruelles et replongez-vous dans le passé florissant de la belle époque. Des demeures bourgeoises cossues aux places de marché, tout parle encore de la vie passée ! La laine des brebis des plateaux était tissée ici, la soie y était filée. La vie économique était intense. Au XVIIe siècle, Meyrueis devint un haut lieu de la confection de chapeaux. Vers 1860, 17 chapelleries s’activaient à la fabrication de chapeaux pour alimenter le Languedoc et la Provence ! Des beaux chapeaux faits en feutre de laine et bourrette de soie d’une qualité exceptionnelle ! Éteinte vers 1920, cette activité a laissé place au tourisme qui, de nos jours, anime la cité.

Meyrueis - ©Nathalie Thomas  Histoire

HistoireLe rocher du château

Selon une affirmation invérifiable datant du XVIIe siècle, le général romain Caius Marius aurait fait élever un castrum sur le rocher dominant le village en 101 avant Jésus-Christ. Cependant, les premiers écrits ayant trait à la cité datent du XIe siècle et évoquent la présence du château abritant la famille Bermont. Il passera successivement aux Anduze, aux Roquefeuil, puis aux Armagnac, avant d’échoir à Jeanne d’Albret, reine de Navarre.

Terrasses sur Meyrueis - © Nathalie Thomas AgricultureTerrasse

Tout au long de la montée, vous découvrirez d'anciennes terrasses abandonnées. Vous verrez quelques pieds de vigne qui ont persisté après l'abandon de la viticulture locale. Elles témoignent qu'autour des hameaux et des villages, les versants étaient cultivés et plantés d'arbres fruitiers et de vigne. Ces terrasses étaient la seule possibilité pour les habitants de la vallée d'avoir des zones planes, à sol profond, propices à la culture.

Description

Le long de l'itinéraire, des poteaux directionnels guident le randonneur. Les lieux-dits et/ou les directions à suivre sont indiqué(e)s en italique gras et entre guillemets dans le descriptif ci-dessous:

Depuis "L'observatoire", aller sur

- "Le Sommet de l'Aigoual", puis descendre à gauche en suivant le GR® 6-7-66 vers « le Pontet » en passant par:

- "La Source", puis

- Au "Le Pontet", prendre en suite à gauche et suivre « Station de Prat Peyrot » par

- "La Baraquette",

- "La Sapinière",

- "Balcons de l'Aigoual",

- À la "Station de Prat Peyrot" suivre le GR® 6 vers le « Col de la Caumette » en passant par

- "Les Fayards",puis,

- Au "Col de la Caumette" continuer sur la piste, attention de ne pas rater le sente qui part à gauche, ancien chemin technique, pour rejoindre "La croix de Fer" (GR®6)

- À « La Croix de Fer », continuer la crête jusqu’à « La Pierre Plantée » en passant par

- "Goulet".

- À « La Pierre Plantée » commencer à descendre vers « Meyrueis » en passant par

- « Bout de côte » traverser la route et continuer en face sur la piste, (GR® 6) en passant par

- "Roquedols". Aller sur

- "Béthuzon" ou vous allez rejoindre la D 986. Prendre le sentier en face et continuer jusqu’à

- « Meyrueis ».

Balade extraite du cartoguide Massif de l’Aigoual, réalisé par la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes- Terres solidaires dans le cadre de la Collection Espaces Naturels Gardois et du label Gard Pleine Nature.

- Départ : Sommet de l’Aigoual

- Arrivée : Meyrueis

- Communes traversées : Val-d'Aigoual, Meyrueis, Saint-Sauveur-Camprieu et Lanuéjols

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

Attention, le départ et l'arrivée ne sont pas au même endroit, prévoyez de mettre en place une navette. Avant de vous engager sur un circuit, vérifiez qu'il est adapté à votre activité et à votre niveau. Le port du casque est obligatoire et les équipements de protection conseillés. Respectez les autres usagers, contrôlez votre vitesse et votre trajectoire. Attention, l'itinéraire est aussi un circuit équestre. Adaptez votre équipement aux conditions météo du jour. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante. Refermez bien les clôtures et les portillons. Le hors piste est interdit.

Au sommet de l’Aigoual : "Attention aux troupeaux et aux chiens de protection au travail !"

Soyez attentifs lors de vos sorties, vous pouvez être amenés à rencontrer des troupeaux protégés par des chiens de protection (patous). Si vous êtes approchés par des patous, arrêtez de courir ou descendez de vélo et marchez tranquillement pour vous éloigner du troupeau. Surtout, ne menacez pas les chiens avec un bâton ou des cailloux, cela renforcerait leur sentiment de menace.

Pour tout savoir sur le comportement à adopter, cliquez ici .

En cas d'incident, vous pouvez le signaler auprès des services de l'Etat en cliquant sur le lien suivant

Lieux de renseignement

Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes, La Serreyrède

Col de la Serreyrède, 30570 Val d'Aigoual

La Maison de l'Aigoual abrite l'office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes et la maison du Parc national. C'est un espace d’accueil, d'information et de sensibilisation sur le Parc national des Cévennes et ses actions, sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Sur place : expositions temporaires, animations au départ du site et boutique

Maison du tourisme et du Parc national, Florac

Place de l'ancienne gare, N106, 48400 Florac-trois-rivières

Une expo interactive présente le Parc national des Cévennes et ses actions.

Sur place : Une boutique, librairie découverte et produits siglés PNC.

Ouvert toute l'année (se renseigner sur les jours et horaires en saison hivernale).

Transport

liO est le Service Public Occitanie Transports de la Région Occitanie/ Pyrénées - Méditerranée. Il permet à chacun de se déplacer facilement en privilégiant les transports en commun. Pour tout savoir, contacter le 08 10 33 42 73 ou se rendre sur www.laregion.fr

Accès routiers et parkings

Au départ de Meyrueis, prendre la D986 direction St Sauveur-Camprieu. Après le village continuer sur la D 986 et prendre la route de gauche vers le col de la Serreyrède. Au col de la Serreyrède, prendre à gauche direction Mont Aigoual par la D 269 puis la D18 jusqu’au parking du sommet de l’Aigoual.

Stationnement :

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité4

- Sites de visites

Sites de visites

Le Climatographe - Observatoire du Mont Aigoual

Le Climatographe est situé à 1567 mètres d'altitude au sommet du Mont Aigoual. Il est le point culminant du département du Gard et domine le versant sud de l'arc cévenol.

Un nouvel outil d’identité territoriale et de proximité au changement climatique. - Sites de visites